Paroisse des vivants et paroisse des morts

Atlas du Rouergue

Écrit par Jean-Yves Bou et publié le 24 Feb 2025

3 minutes de lecture

Paroisse des vivants et paroisse des morts

L'étude des paroisses du Rouergue au XVIIIe siècle m'a permis de découvrir une singularité qui concernait les habitants de quelques hameaux : ils ne dépendaient pas de la même paroisse selon les sacrements, et étaient enterrés dans un cimetière autre que celui de leur paroisse officielle. Explications :

Par exemple, les habitants du hameau de Sanhes étaient dits « vifs de Luc et morts d’Ampiac ». Cela signifie que leur paroisse officielle était Luc. C'est là qu'il devait se rendre à la messe tous les dimanches et fêtes, se confesser, en particulier à Pâques, faire baptiser leurs enfants et les y envoyer au catéchisme pendant le carême et l'avent, éventuellement y marier leur.s fille.s. Un prêtre de Luc - curé ou vicaire - venait administrer l'extrême-onction au mourant, puis "lever" le corps du défunt, qu'il accompagnait à la limite de la paroisse où un prêtre d'Ampiac venait le relever, pour l'accompagner à l'église et au cimetière d'Ampiac où se trouvait le tombeau de la famille (enquête de 1762, AD 12, G 313).

En général, le hameau concerné était plus proche du lieu de sépulture que de la paroisse des vivants. On peut alors imaginer que ses habitants avaient obtenu le droit de sépulture dans le cimetière le plus proche.

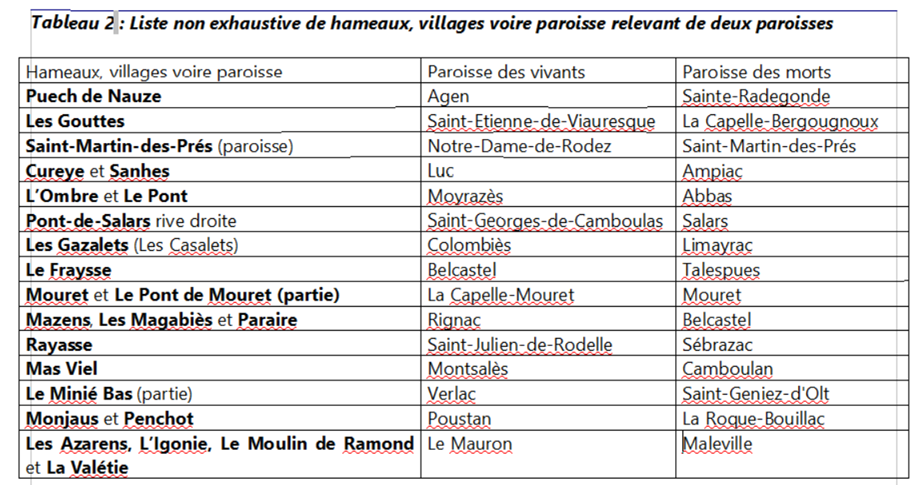

J'ai dressé une première liste dans l'Atlas du Rouergue à la veille de la Révolution française, volume 2, p. 43-44, Rodez, 2016.

Cette liste n'est pas exhaustive, et la réalité peut être parfois encore plus complexe.

Cette liste n'est pas exhaustive, et la réalité peut être parfois encore plus complexe.

J'ai aussi évoqué, voire développé et illustré des exemples dans plusieurs articles de ce site :

- Labro, Luc et La Massotie, vifs de La Salvetat-Peyralès et morts de Blauzac

- Le Fraysse, vifs de Belcastel, morts de Talespuès

- Une partie des familles de Doumazergues, vifs de Canet, morts de Prades*

- Pont-de-Salars rive droite, vifs de Saint-Georges-de-Camboulas et morts de Saint-Martin-de-Salars. D'ailleurs, le curé de Salars appelait cette partie du village "Pont-Saint-Georges".

*Il s'agissait généralement de hameaux entiers. Mais dans le cas de Doumazergues, paroisse de Canet, qui comptait une douzaine de maisons, seules trois ou quatre d'entre elles avaient leurs tombeaux et un droit de sépulture dans le cimetière, beaucoup plus proche, de Prades-de-Salars.

Toutes ces « bizarreries » poussaient certains des paroissiens à enfreindre l’obligation de se rendre à leur église paroissiale.

Dans l’enquête de 1771, à la question sur l’assiduité des paroissiens, plusieurs curés répondent que les plus éloignés sont les moins assidus, parce qu’ils vont souvent à la messe dans une paroisse voisine.

Le curé de St-Georges-de-Camboulas donne justement l’exemple des habitants de Pont-de-Salars qui « sous prétexte qu’ils sont morts de Salars » ne viennent presque jamais à son église. Il s’agit uniquement des habitants de la rive droite du Viaur, ceux de la rive gauche étant entièrement de la paroisse de Salars. Ces pratiques ne plaisaient pas toujours aux curés qui pouvaient y voir une atteinte à leur autorité religieuse, ou une perte de revenus.

Mais certaines fois, la pratique était admise, voire entérinée : ainsi le curé d’Agrès administrait les sacrements à une partie des paroissiens de Saint-Santin et le curé d’Asprières se chargeait du service de deux hameaux de Saint-Martin-de-Bouillac.

Dans certains cas, la situation était plus subtile, comme pour les hameaux de Labro, Luc et La Massotie. Ils étaient officiellement dans la paroisse de La Salvetat-Peyralès, mais situés au-delà de celle de Blauzac. Les deux curés étaient en conflit par rapport à cette situation. Les habitants avaient obtenu l'autorisation de fréquenter l'église de Blauzac, en particulier pour la confession de Pâques. Les registres paroissiaux révèlent que baptêmes et sépultures avaient lieux à Blauzac, alors que les mariages se déroulaient à La Salvetat ...

Il pouvait aussi arriver que l'ensemble des sacrements soient administrés dans la paroisse des morts, comme cela semble être le cas pour les habitants de Parry, paroisse de Montsalès, et Parrau, paroisse matrice de Balaguier, qui allaient à l'église d'Ambeyrac, annexe de Balaguier.

Commentaires