Le ressort de la brigade de Maréchaussée de Rodez en 1766

Atlas du Rouergue

Écrit par Jean-Yves Bou et publié le 03 Nov 2017

11 minutes de lecture

Cet article a été en partie remanié en décembre 2024

Mathieu Raynal, auteur d'un mémoire de maîtrise et de plusieurs articles sur la maréchaussée en Rouergue au XVIIIe siècle, m'a communiqué une copie d'un document des Archives départementales du Tarn-et-Garonne sous la cote 7 B 5, titré :

Etat des paroisses et communautés de l'arrondissement de la brigade de Rodez - Mareschaussée - 1766

Arrondissement signifiait alors ressort ou circonscription.

En 1766, il existait sept brigades de maréchaussée en Rouergue : Rodez, Villefranche, Espalion, Mur, Millau, Vabres et Nant ou Sauclières (voir commentaires en bas de la page).

Mais en 1770, l'établissement de nouvelles brigades dut entraîner une modification des circonscriptions précédentes. Celle de Rodez fut forcément réduite par la création de la brigade de Viarouge et probablement par celle de Rieupeyroux (voir bibliographie en fin d'article).

Le document de 1766 est composé de deux parties : une liste de paroisses, apparemment subdivisée en quatre secteurs, puis une liste dite de communautés petites

montage photographique du document - les deux derniers noms inscrits sur la quatrième page sont intégrés en bas à droite de la troisième page (AD 81, 7 B 5)

montage photographique du document - les deux derniers noms inscrits sur la quatrième page sont intégrés en bas à droite de la troisième page (AD 81, 7 B 5)

Ce document m'a permis de dresser la carte suivante :

Analyse du document

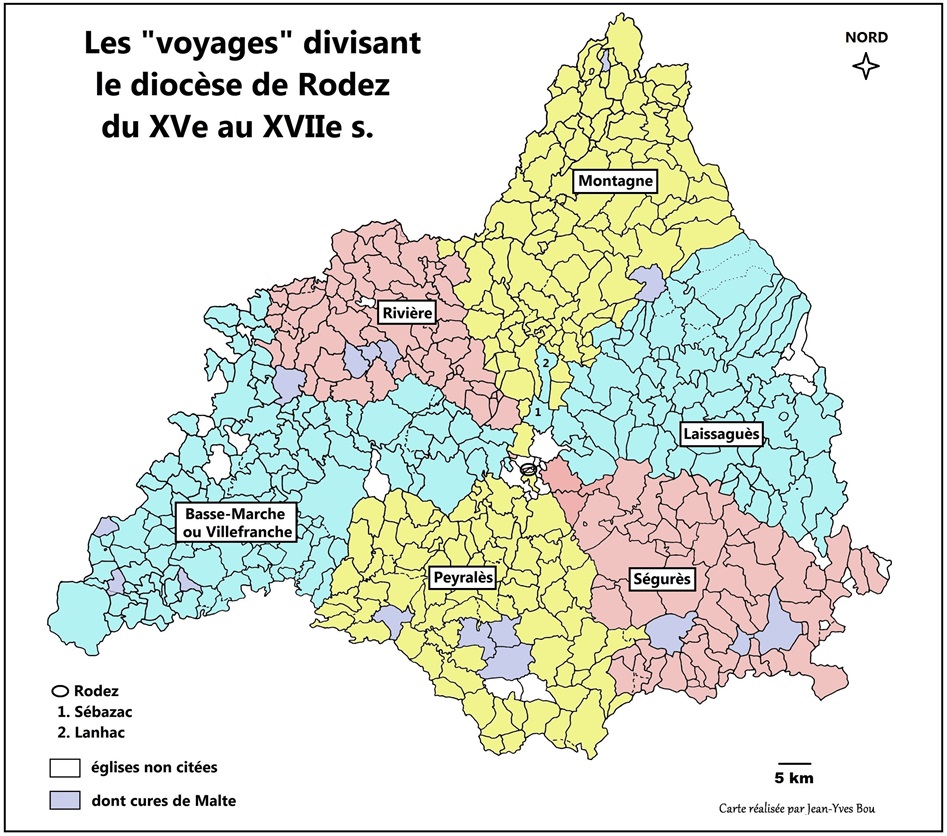

La liste des secteurs par paroisses a été établie à partir des voyages, circonscriptions ecclésiastiques du diocèse de Rodez, mises en place à la fin du XIVe siècle pour la levée des impôts propres au clergé (en particulier les décimes). Ces circonscriptions - au nombre de six - partaient en pointe de Rodez en s'élargissant vers les périphéries du diocèse. L'ordre des paroisses correspondait approximativement à un trajet "circulaire" dans l'espace de la circonscription, partant de Rodez et y revenant. Mais avec des passages illogiques, comme des oublis rattrapés en cours de liste. Cette appréhension de l'espace était caractéristique du Moyen Âge.

Carte des voyages d'après plusieurs rôles de décimes (AD 12, 7 G)

Carte des voyages d'après plusieurs rôles de décimes (AD 12, 7 G)

Il est intéressant de noter que c'est ce système de subdivision qui a été utilisé pour déterminer le ressort d'une brigade de maréchaussée, administration civile et judiciaire clairement distincte de l'administration religieuse du diocèse de Rodez.

L'autre singularité réside dans le fait que les voyages sont en désuétude en 1766. En effet, l'administration religieuse se fait généralement au travers des districts, nouvelles circonscriptions établies vers le milieu du XVIIe siècle, sauf pour les rôles d'imposition ecclésiastiques, mais qui abandonnent l'organisation en voyages en 1772.

L'auteur de la liste a bien sûr sélectionné les paroisses de la brigade de Rodez, car il ne représente qu'une partie du diocèse. Mais il a scrupuleusement suivi l'ordre que l'on trouve dans les rôles de décimes (exemple : AD 12, 7 G 26, 1689), à deux inversions près. Analysons le document plus en détail :

Le premier secteur, non dénommé

Il donne une liste cohérente de paroisses situées au Nord-Est de Rodez, en un seul tenant. Dans l'organisation en voyages, ce secteur correspond aux paroisses les plus proches de Rodez de deux circonscriptions : La Montagne (jusqu'à Solsac) et le Laissaguès (à partir de Sébazac). C'est sans doute le fait d'avoir réuni des paroisses de ces deux circonscriptions qui explique l'absence de nom de secteur.

En tête de liste, la première paroisse du voyage de La Montagne (Saint-Félix-sous-Rodez) a été "remplacée" par Saint-Mayme, qui dans les documents ecclésiastiques se trouve avec les paroisses ruthénoises. Ici, l'auteur a adapté sa liste au contexte.

Notons aussi que le rédacteur de la liste a noté puis rayé le nom de la communauté de Rodelle après certaines paroisses qui en faisaient partie (Besonnes, Ste Eulalie du Causse et Lanhac), mais pas systématiquement (St Julien de Rodelle, Vereyrettes). Il a également rayé le nom de la communauté de Bozouls après celui des paroisses de Brussac et Gillorgues, qui en dépendaient. Bozouls, bourg important entre Rodez et Espalion, ne figure pas dans la liste, probablement rattaché à la brigade d'Espalion. Ce qui donne cette curieuse situation d'une même communauté, seigneurie et justice divisée entre deux brigades, du fait de l'utilisation d'une liste paroissiale inappropriée.

Une curiosité dans la liste : le nom de Grandmas, absent des rôles de décime, a été ajouté avant celui de Muret et Valorlles, qui est une transcription erronée de Mouret-Vareilles. L'ensemble ne faisait qu'une seule et même paroisse, avec matrice, annexe et changement de lieu de culte.

Basse Marche

C'est le nom donné au second secteur, qui ne correspond pas à la Basse-Marche historique (l'Ouest du Rouergue), et qui semble comprendre deux ensembles de paroisses bien distincts, l'un à l'Ouest de Rodez et l'autre au Sud-Est.

En réalité, les paroisses de l'Ouest de Rodez faisaient partie du voyage appelé Basse-Marche, qui s'étendait vers Villefranche, Villeneuve et Saint-Antonin. D'Ampiac à Colombiès, puis de Mayran à Panat, la liste est conforme au début et à la fin du voyage des rôles de décime.

Par contre, l'ensemble à l'Est appartenait au début et à la fin du voyage appelé Ségurès, et l'auteur de la liste a remplacé le titre Ségurès par le nom de Ségur, chef-lieu de paroisse éponyme. Plus loin dans la liste, il a noté St Pierre de Ségur, redite du nom de la paroisse.

Ce deuxième ensemble est "troué" par l'oubli de la paroisse de Viarouge, alors que les paroisses attenantes sont toutes mentionnées. À moins que ce ne soit pas un oubli, car Viarouge, situé sur la route des intendants, pouvait être sciemment rattaché à la brigade de Millau, et ce serait le rattachement des paroisses voisines à Rodez qui aurait été établi selon une autre logique administrative (leur lien avec Ségur et Salles-Curan).

La Rivière

Troisième secteur s'étendant au Nord-Ouest de Rodez, comme le voyage homonyme. La paroisse de Cransac est dans la liste, mais comme un isolat au-delà de celles d'Auzits et de Firmi qui ne sont pas mentionnées. C'est un des rares cas où la sélection dans la liste fournie par le rôle de décime n'est pas totalement cohérente.

Peyralés

Ce quatrième secteur correspond à une partie du voyage appelé Peyralès. Le rédacteur y a sélectionné soigneusement les paroisses qu'il voulait voir figurer dans le secteur de maréchaussée de Rodez, en suivant l'ordre du rôle de décime, moins cohérent que les autres en terme géographique. Par contre, en gardant Albanhac mais ni Sauveterre, ni Castelnau-Peyralès, il a séparé cette paroisse du reste de son secteur.

Rodez et ses alentours : hors de la liste des paroisses

La ville de Rodez et ses alentours immédiats sont omis de la liste, comme ils le sont parfois dans les rôles d'imposition ecclésiastiques organisés par voyages. Sans doute aussi parce qu'il était naturel qu'ils fassent partie du ressort de la brigade. Cela concerne les paroisses de Notre-Dame-de-Rodez, Saint-Amans, Sainte-Catherine, Saint-Martin-des-Prés, La Madeleine, Saint-Félix-de-Rodez, Saint-Martin-de-Limouze et Saint-Africain-de-Limouze. Par contre, la paroisse Saint-Blaise-du-Monastère est dans la liste (Peyralés), mais également par redondance la communauté du Monastère, dans la liste qui suit.

Les communautés petites

La dernière partie du document dresse une liste guère cohérente de 31 communautés, qui étaient clairsemées autour de Rodez.

La plupart étaient effectivement des petites communautés, comprenant un petit village, quelques hameaux, voire un seul, ou même un unique domaine. Parmi les communautés ajoutées, certaines font partie du secteur de la ville de Rodez et ses alentours, comme Agnac, Combelles ou Touazac, mais la liste des communautés ruthénoises est loin d'être complète, il en manque beaucoup, comme Ampiac, Floyrac, Randeynes, etc. J'émets l'hypothèse que la communauté appelée Castanet était en fait celle de Castan (actuelle commune de Druelle), seule solution concordant avec le reste de la liste.

Mais on trouve aussi dans la liste de grandes communautés, comme Montrozier, ou des communautés de taille moyenne comme Causse-Sébazac ou Le Vibal.

Ces communautés étaient comprises dans les paroisses listées auparavant, si bien que l'on pourrait se demander pourquoi leur nom a été ajouté. On peut émettre l'hypothèse qu'il s'agit pour l'administration royale de corriger le problème que pose l'utilisation du cadre paroissial pour une administration qui se réfère au cadre judiciaire, lui-même établi sur les seigneuries et les communautés d'habitants, et non sur les paroisses, réseaux territoriaux très différents.

Trois cas peuvent nous interpeler. Il s'agit de communautés qui sont en partie sur une paroisse de la liste qui précède, et en partie sur une ou plusieurs paroisses non citées par le document :

- La communauté d'Etienne-del-Ram, à cheval sur la paroisse de Saint-Agnan-de-Ségur, citée dans le document, et sur celle de La Vaysse, non citée.

- La communauté de Verdun, à cheval sur Quins et Sauveterre.

- La communauté de Puech del Fraysse d'Aubrac, qui était formée de cinq territoires séparés les uns des autres, deux étant tout ou partie dans des paroisses listées, alors que trois étaient totalement dans des paroisses non citées.

La carte ci-dessus ne tient pas compte de ces trois derniers cas.

Ce document crée un ressort globalement cohérent, qui forme un large cercle autour de Rodez, un peu plus étendu vers le Sud-Ouest que dans les autres directions, en lien avec l'absence d'une autre brigade de maréchaussée rouergate dans ce secteur.

Le fait que cette liste comporte successivement des noms de paroisses et des noms de communautés témoigne de la difficulté de l'administration à maîtriser la complexité de la géographie administrative du Rouergue de l'Ancien régime. Le cadre de référence aurait dû être celui des communautés ou des seigneuries, correspondant aux ressorts judiciaires, mais l'utilisation du cadre paroissial devait être plus simple pour les rédacteurs de la liste, car il était globalement très cohérent, alors celui des communautés ne l'était pas. On imagine que l'auteur avait sous les yeux un rôle de décime, c'est-à-dire une liste des paroisses par voyages, quand il a rédigé ce document. Mais la sélection opérée montre que c'était un fin connaisseur de la géographie rouergate. Peut-être s'appuyait-il aussi sur une des cartes de la généralité de Montauban déjà établie à cette époque.

Il reste que pour une institution qui fonctionnait sur un cadre judiciaire théoriquement strict, l'utilisation de la géographie paroissiale crée des ambiguïtés sur les limites exactes du ressort de la brigade de Rodez. Sans les listes équivalentes pour les ressorts des autres brigades, il est difficile d'établir précisément toutes ces ambiguïtés. Mais prenons toutefois un exemple : si Bozouls dépendait de la brigade d'Espalion, cette dernière n'était-elle pas tout autant habilitée à intervenir sur le grand chemin passant dans la paroisse de Gillorgues, communauté de Bozouls, que celle de Rodez ?

Bibliographie

RAYNAL Mathieu, La maréchaussée en Rouergue (1768-1791), mémoire de maîtrise sous la direction de Sylvie Mouysset, Toulouse, 2002.

RAYNAL Mathieu, "La Rouergats et la maréchaussée à la fin XVIIIe siècle", dans la Revue du Rouergue, Rodez, Société des Lettres, Sciences et Arts de l'Aveyron, numéro 84, 2005.

RAYNAL Mathieu, "La répression du port d'armes et du braconnage par la maréchaussée (1750-1755)", dans Etudes aveyronnaises, Rodez, Société des Lettres, Sciences et Arts de l'Aveyron, 2010.

RAYNAL Mathieu, "Maréchaussée et bandes de voleurs en Rouergue durant les années 1720-1730", dans Etudes aveyronnaises, Rodez, Société des Lettres, Sciences et Arts de l'Aveyron, 2011, p. 448.

RAYNAL Mathieu, "La maréchaussée rouergate à travers les registres paroissiaux", dans Etudes aveyronnaises, Rodez, Société des Lettres, Sciences et Arts de l'Aveyron, 2015.

RAYNAL Mathieu, "La maréchaussée accusée : plaintes et assignations contre les personnels des brigades rouergates au XVIIIe siècle", dans Etudes aveyronnaises, Rodez, Société des Lettres, Sciences et Arts de l'Aveyron, 2016.

BOU Jean-Yves, Atlas du Rouergue à la veille de la Révolution Française, Millau, 2016.

RAYNAL Mathieu

Au sujet d'une brigade à Nant ou à Sauclières :

à partir de la grande réforme de 1720 , deux brigades furent installées à Rodez. En 1747, l'administration décida de déplacer l'une d'entre elles vers Nant. Cependant, elle fut vite transférée vers Sauclières, puisqu'un cavalier en résidence à Sauclières rédigea un procès-verbal en 1752.

L'arrivée du prévôt général Ayrolles des Angles, en 1758, complique la situation. Il est originaire de Nant et y réside plusieurs mois dans l'année, alors que le siège de la compagnie est à Montauban. Il a sans doute ordonné à la brigade de Sauclières de se rendre à Nant, sans autorisation officielle et à la grande fureur des consuls, afin de disposer d'hommes à lui dans le bourg.

Toujours est-il que le secrétariat à la Guerre, en 1765, ordonne le retour des hommes à Sauclières. En 1766, c'est donc dans ce bourg et non à Nant qu'était établie une brigade. Cependant, une procédure judiciaire lancée contre Ayrolles en 1773 montre qu'il avait auprès de lui, à Nant, des hommes prélevés dans d'autres unités, notamment un de Caussade. Finalement, en 1785, la brigade revient à Nant...