Un hameau peut-il changer de paroisse (3) réussites et échecs

Atlas du Rouergue

Écrit par Jean-Yves Bou et publié le 21 Feb 2025

32 minutes de lecture

Pour un hameau, changer de paroisse en Rouergue au XVIIIe siècle n'est pas une opération facile, voire vouée à l'échec

Dans deux articles précédents (1) et (2), j'ai développé plusieurs exemples de changements de paroisse réussis. Je poursuis avec les cas qui ont pris le plus de temps, et ceux qui sont restés, littéralement, lettres mortes ...

Rejoindre la paroisse de Salars : les cas de Mérican et de Doumazergues (1784-1788)

En 1787-1788, deux hameaux obtiennent d'être rattachés à la paroisse Saint-Martin-de-Salars (couramment appelée Salars) : Mérican (souvent écrit Marican) qui dépendait de Saint-Georges-de-Camboulas, et Doumazergues (Domasergues) de la paroisse de Canet(-de-Salars).

La carte suivante montre leurs situations respectives. On trouvera d'autres éléments de contextualisation territoriale dans un article sur les anciennes paroisses, seigneuries et communautés autour de Pont-de-Salars.

Mérican était éloigné de son église paroissiale, et très proche de celle de Salars. Bien que son territoire fut dans la continuité territoriale de la paroisse de Saint-Georges, la rivière Viaur, difficile à franchir, faisait de lui une quasi enclave. De son côté, Doumazergues constituait une réelle enclave de Canet au-delà des paroisses de Salars et de Prades.

Ces deux hameaux n'étaient pas les seuls concernés par des "bizarreries" territoriales dans ce secteur. Par exemple, la paroisse de Prades comprenait une enclave assez éloignée, autour de Notre-Dame-d'Aurès, mais qui avait le statut de paroisse annexe avec vicaire résidant. Le curé de Prades administrait aussi le hameau de Lescure-Fangel, formant une enclave au-delà des paroisses de Saint-Julien-du-Fayret et de Canet. Lescure-Fangel relevait de la commanderie hospitalière des Canabières, qui versait un honoraire au curé de Prades pour la charge des âmes.

Par ailleurs, le village de Pont-de-Salars, installé de part et d'autre d'un pont sur le Viaur, était partagé entre les paroisses de Saint-Martin-de-Salars (rive gauche) et de Saint-Georges-de-Camboulas (rive droite). On peut supposer que la limite paroissiale avait été fixée avant la construction du pont et le développement du lieu - quand les principaux chemins passaient encore à Camboulas ou à Saint-Georges, dotés de ponts de pierre. La curiosité était que les habitants de Pont-de-Salars rive droite étaient "vifs de Saint-Georges", mais "morts de Saint-Martin" : ils dépendaient de la paroisse de Saint-Georges, mais étaient enterrés dans le cimetière de Saint-Martin.

Mérican, de Saint-Georges-de-Camboulas à Saint-Martin-de-Salars

Comme dans les exemples développés précédemment, c'est en 1784 que les habitants de Mérican adressent une requête à l'évêque, qu'il transmet au promoteur du diocèse le 19 août.

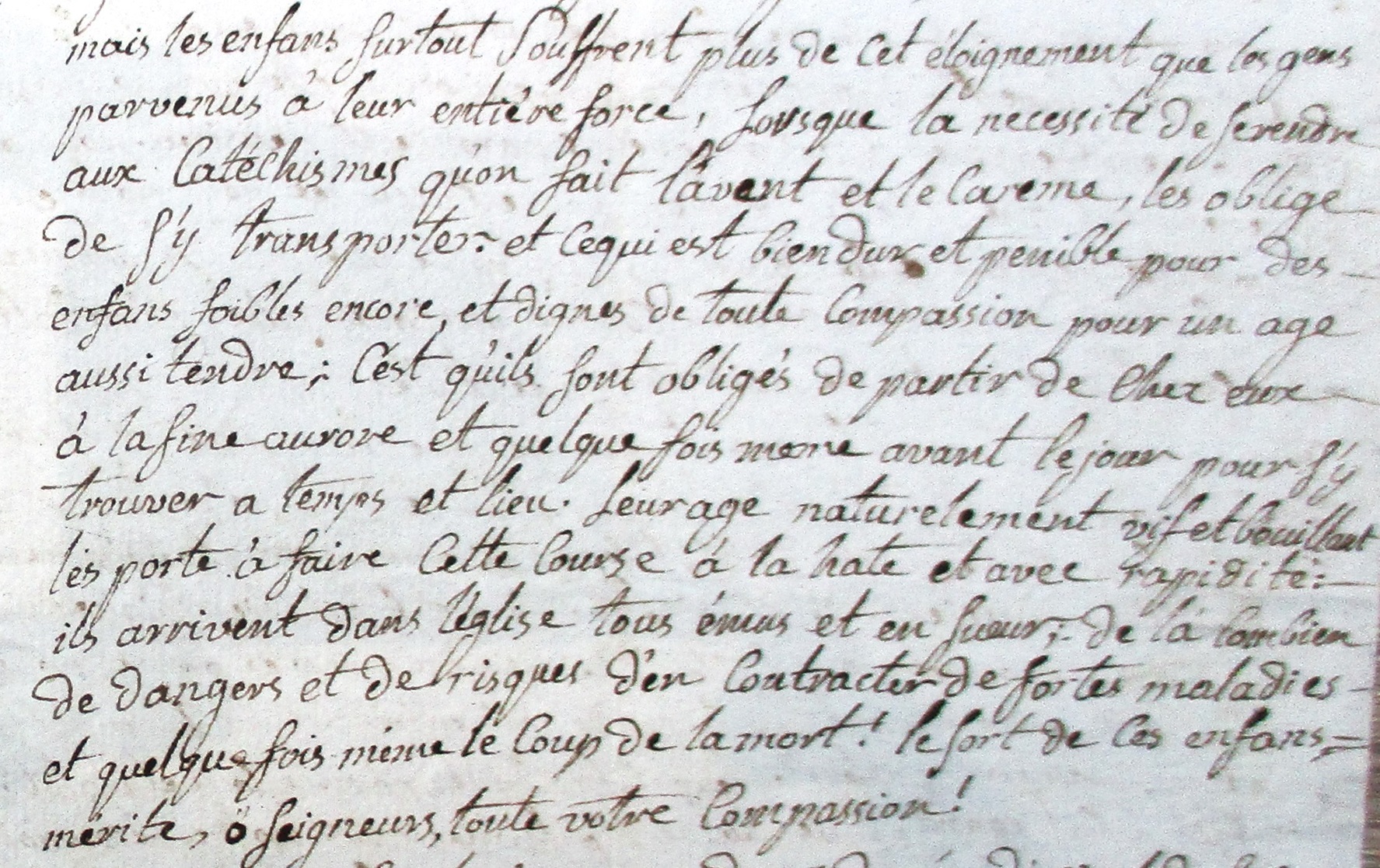

Requête des habitants de Mérican à l'évêque (AD 12, 1 G 315). La première page (à droite) correspond au début de la requête. La 4e page (à gauche) comprend les conclusions du promoteur du diocèse, l'ordonnance d'enquête de l'évêque, la réponse du prieur de Saint-Georges et l'acceptation du curé enquêteur.

Requête des habitants de Mérican à l'évêque (AD 12, 1 G 315). La première page (à droite) correspond au début de la requête. La 4e page (à gauche) comprend les conclusions du promoteur du diocèse, l'ordonnance d'enquête de l'évêque, la réponse du prieur de Saint-Georges et l'acceptation du curé enquêteur.

Les arguments avancés rappellent ceux des exemples précédents :

- La distance aux deux églises : six quarts d'heure pour Saint-Georges contre un seul quart d'heure pour Salars ;

- Les chemins : beau pour Salars, alors que pour Saint-Georges, le chemin est exposé aux rigueurs de l'hiver et il faut franchir trois cours d'eau qui parfois débordent, et surtout la rivière Viaur que l'on passe au moulin du Désert - quel nom! - sur deux poutres fort étroites "de sorte que les vieux [par] crainte de se noyer, y passent à genou, les mains premières" ;

- Les enfants ne vont pas s'instruire, c'est-à-dire suivre le catéchisme ;

- Les décès de certains paroissiens sans sacrements ;

- les morts dont on doit transporter le corps sur une charrette pour franchir le Viaur, et non à épaules d'hommes ;

- les baptêmes retardés des nouveaux-nés.

Il est ajouté que "les fruits décimaux dudit village de Mérican sont assés considérables pour fournir aux frais de la réunion de la paroisse de Saint-Georges à celle de Salars, que les suppliants, tous illettrés à l'exclusion d'un, réclament". Encore faut-il que le prieur décimateur de la paroisse de Saint-Georges accepte de financer le transfert, en indemnisant le curé de Salars ...

Au bas de la requête figure logiquement le soit communiqué de l'évêque au promoteur du diocèse, qui conclut qu'il faut une enquête pour vérifier les arguments des requérants. Le 10 septembre 1784, l'évêque ordonne l'enquête, confiée au curé de Prades, vicaire forain du district de Ségur, et voisin des lieux.

Suit une note de messire de Fajole, vicaire général du diocèse et chanoine ouvrier du chapitre cathédral de Rodez, et à ce titre prieur décimateur de la paroisse de Saint-Georges. Il accepte le transfert et offre au curé de Salars un honoraire de 35 livres pour les 33 habitants du village. En effet la charge d'âme est officiellement fixée à 20 sous = 1 livre par habitant. Mais "Monsieur le curé de Salars a refusé de s'en charger à cette condition".

Est-ce la raison pour laquelle il a fallu attendre le 8 mai 1787 - près de trois ans - pour que le curé de Prades accepte la commission et organise l'enquête ? C'est-à-dire attendre que le curé de Salars accepte l'honoraire proposé, comme il le déclare au début du procès-verbal de visite ?

Toujours est-il que le 22 mai 1787, devant l'église Saint-Martin-de-Salars, le curé de Prades, accompagné de son vicaire faisant fonction de secrétaire-greffier, après avoir entendu le curé de Salars, commence la visite. Il n'est accompagné ni de syndics des habitants de Mérican, ni du curé de Saint-Georges, ni des prieurs décimateurs respectifs, pourtant convoqués. Il se rend à Mérican à cheval en 23 minutes - un peu plus que le "quart d'heure" de la requête ... Il y compte sept maisons et 35 habitants. Puis il part pour Saint-Georges. Même à cheval, le passage de la rivière est difficile, et les poutres n'y sont plus, emportées par une crue en octobre précédent. Puis il note des côtes assez rudes, une vaste plaine exposée aux frimas et à la neige, avec des bourbiers. Il ajoute qu'il faut franchir le grand chemin de Villefranche à Millau dans un endroit isolé, suggérant le risque de faire de mauvaises rencontres, surtout "pour les personnes du sexe". Il met 75 minutes - toujours à cheval - pour arriver à Saint-Georges.

Le lendemain, il entend deux témoins convoqués au presbytère de Prades, paysans à Méjanes et au moulin de Salars, voisins de Mérican. Ils confirment qu'on emmène les morts en charrette, que les prêtres de Saint-Georges ont dû plusieurs fois aller chercher le "saint viatique" à l'église de Salars pour les habitants de Mérican, et que le pont de bois sur le Viaur a été plusieurs fois emporté. Ils racontent que Joseph Rous de Mérican est tombé des poutres dans le Viaur ; mais il a été repêché, emmené au presbytère de Salars et sauvé.

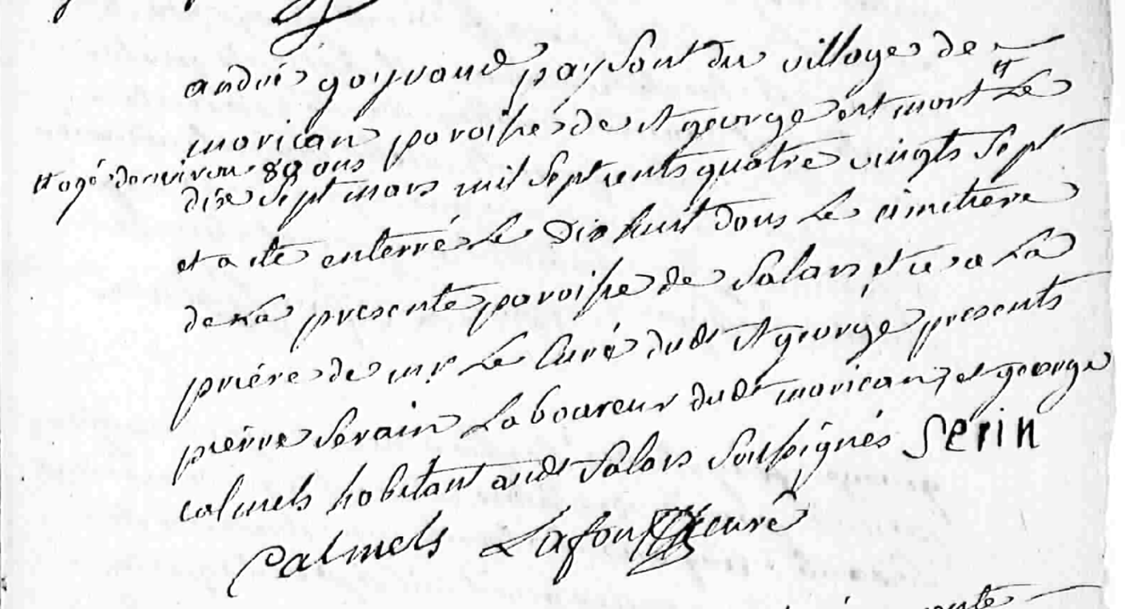

Les registres paroissiaux de Salars et de Saint-Georges nous livrent peu de renseignements. Les habitants de Mérican ne dérogent pas à leur obligation de recevoir les sacrements à Saint-Georges. Toutefois, comme par anticipation :

registre de Saint-Martin-de-Salars (AD 12, 4 E 195-1)

registre de Saint-Martin-de-Salars (AD 12, 4 E 195-1)

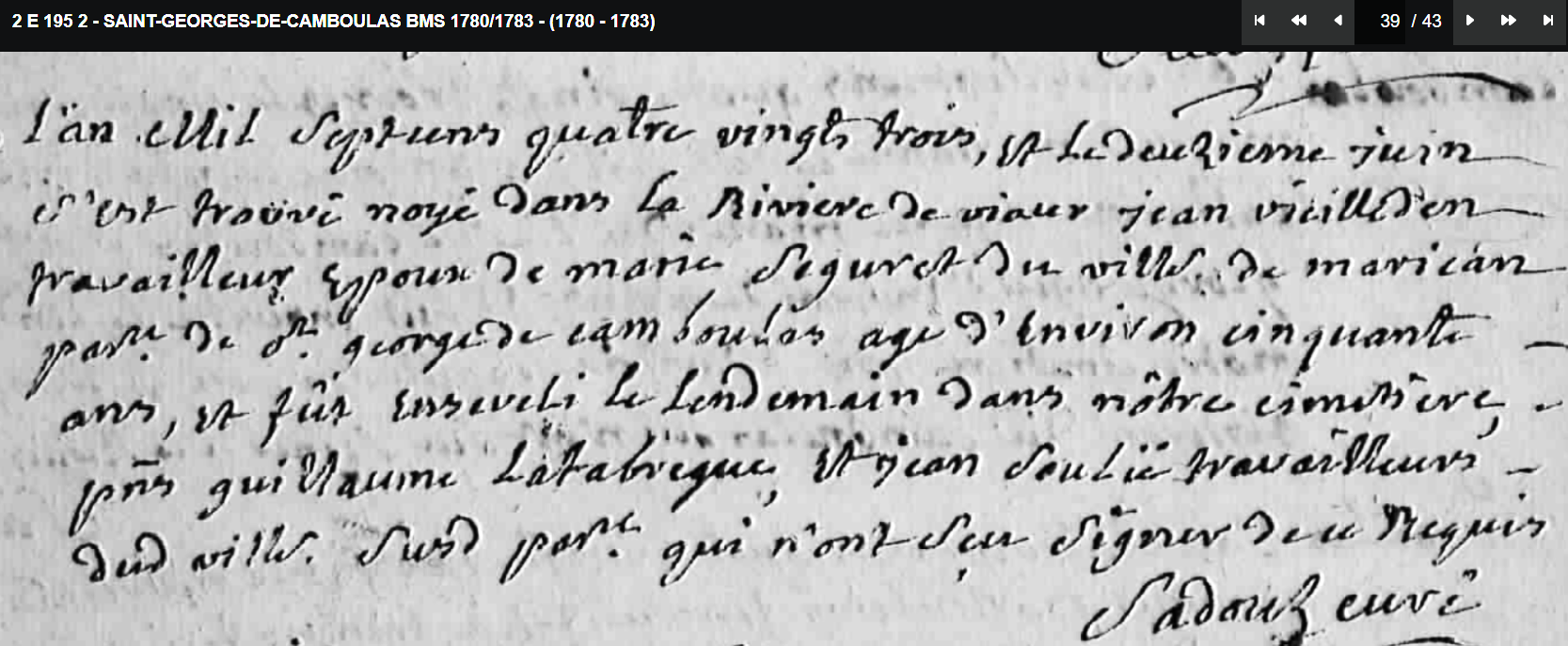

On y trouve aussi le décès par noyade dans le Viaur de Jean Vieilleden de Mérican, enterré à Saint-Georges (AD 12, 2 E 195-2) :

Il faut encore attendre le 19 novembre 1787 pour que le promoteur rende ses conclusions, et le 20 novembre 1787 pour que l'évêque publie une ordonnance de transfert pour Mérican. Les termes en sont identiques à celles des autres transferts. L'honoraire est bien de 35 livres tournois, soit cinq setiers de seigle, mesure de Rodez, à payer "par qui de droit". Dans ce cas, on sait que le prieur décimateur de Saint-Georges a accepté de payer.

Doumazergues, de Canet à Saint-Martin-de-Salars, la suppression d'une enclave

Pour ce cas, nous n'avons retrouvé que la copie de l'ordonnance épiscopale (AD 12, 1 G 298, f° 65-68), qui retranscrit et résume toute la procédure, qui n'est pas conservée.

La requête des habitants de Doumazergues n'est pas datée. Elle est communiquée par l'évêque au promoteur du diocèse le 12 décembre 1787, soit 22 jours après l'ordonnance de transfert de Mérican. On peut donc émettre l'hypothèse que la réussite des voisins a servi de modèle.

L'enquête est de nouveau confiée au curé de Prades, qui convoque les deux curés et les deux prieurs - le chapitre cathédral pour Canet, l'hôpital général de Rodez pour Salars - pour la visite. Apparemment, il n'y a pas eu d'interrogation de témoins.

Le procès-verbal de visite reprend les arguments connus : Canet est à 1 heure 25 minutes de chemin à cheval, trajet exposé au froid et qui traverse trois ruisseaux qu'il faut passer sur des grosses pierres, parfois glissantes, voire submergées, "de manière que ni les vieillards, ni les enfans en peuvent sauter de l'une à l'autre sans risquer de se précipiter dans l'eau et de se noyer". Il faut aussi passer dans un petit bois et traverser le grand chemin de Rodez à Millau, ce qui constitue un danger particulier pour les femmes. Alors que pour Salars, il faut 35 minutes d'un beau chemin, quoique boueux pendant 10 minutes. Un pont permet de passer le seul ruisseau. Le hameau est composé de 14 maisons faisant 76 habitants.

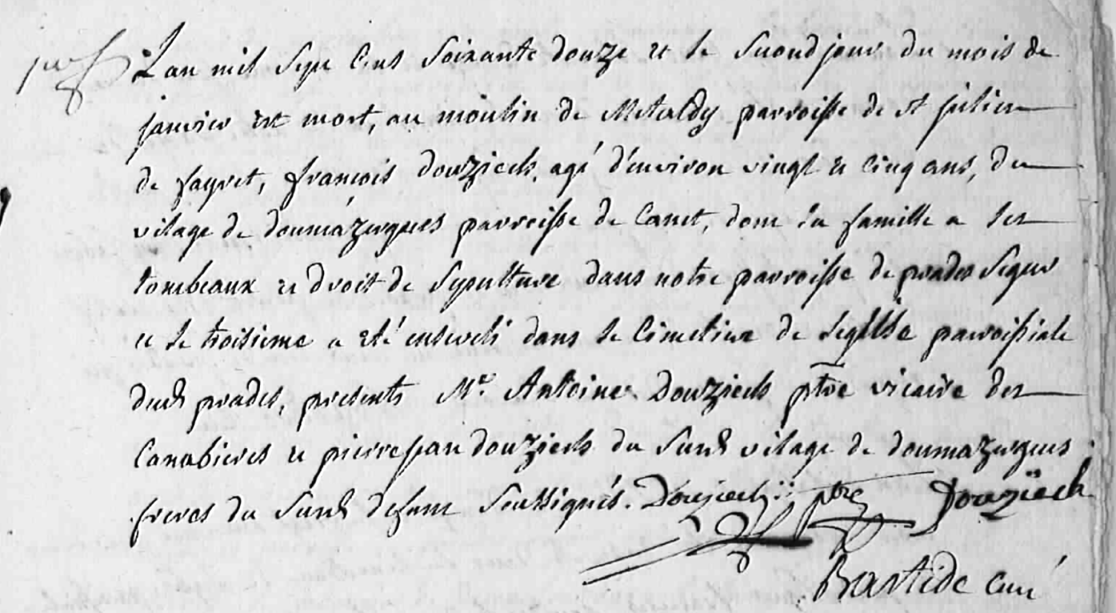

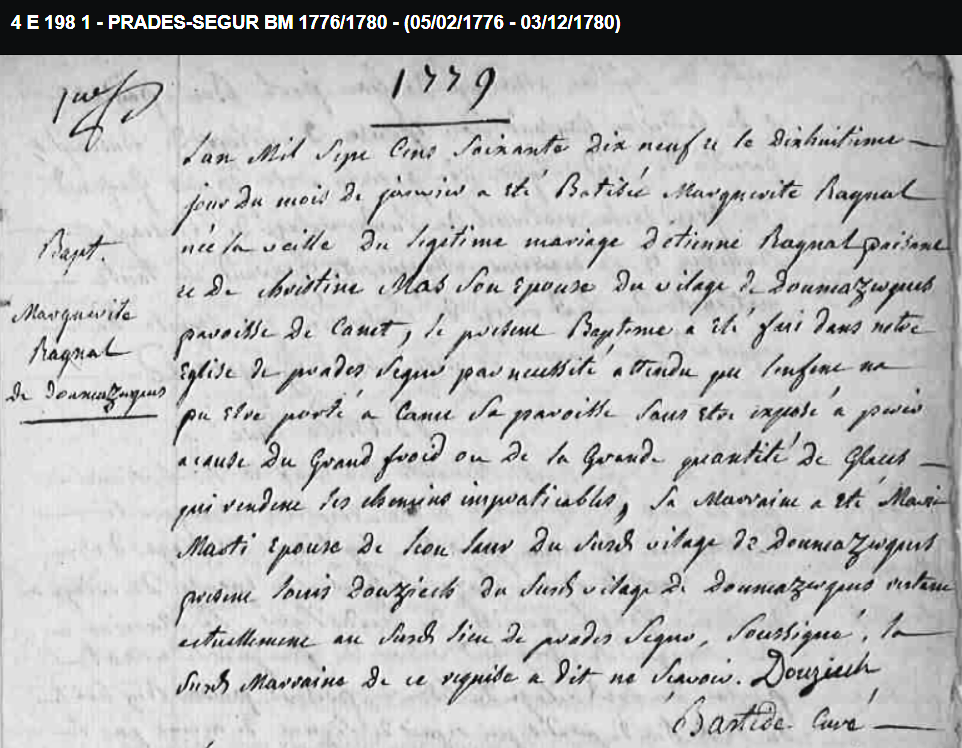

La consultation de la base de données du CGA (Cercle Généalogique de l'Aveyron) et des registres paroissiaux montre que quelques actes ont été passés à Salars. Mais ils n'apportent pas d'informations qualitatives. On trouve aussi d'assez nombreuses sépultures d'habitants de Doumazergues - entre un tiers et un quart entre 1740 et 1780 - dans le cimetière de Prades, également plus proche que Canet, à peu près à même distance que Salars. Il faut attendre le curé Bastide, en 1756, pour en comprendre la raison, bien transcrite dans l'acte suivant :

Registre paroissial de Prades-Ségur ou Prades-de-Salars, 1772 (AD 12, 4 E 198-1)

Registre paroissial de Prades-Ségur ou Prades-de-Salars, 1772 (AD 12, 4 E 198-1)

Trois familles de Doumazergues avaient droit de sépulture à Prades. Pour quelles raisons ces familles et non les autres ? Et finalement, pourquoi les habitants de Doumazergues n'ont-ils pas plutôt demandé leur rattachement à Prades ?

Car le recours au curé de Prades pouvait avoir d'autres causes :

Revenons à la procédure de transfert : les curés des deux paroisses - Canet et Salars - acceptent la translation, sous réserve de leurs droits. Le représentant du chapitre de Rodez forme opposition "pour certaines raisons inscrites dans ledit verbal". Comme il n'est pas conservé, on ne connaîtra pas ces raisons ... Mais l'évêque passe outre, sans préjudice des droits du chapitre, ni de ceux des curés "à raison desquels [ils] se pourvoiront si bon leur semble devant qui il appartiendra".

L'ordonnance de transfert est datée du 13 février 1788. Elle prend la même forme que celles des autres exemples étudiés dans mes articles. L'honoraire consenti au curé de Salars est logiquement de 76 livres, soit 12 setiers de seigle mesure de Rodez, à payer par qui de droit ... le chapitre cathédral ... ?

C'est ce que rapporte le chanoine Grimaldi (op. cit., p. 366 et 651), qui signale aussi que le chapitre cathédral perçoit des dîmes dans la paroisse de Salars, au titre de prieur de Canet (p. 651). Les réponses des curés à l'enquête de 1771 apportent des précisions à ce sujet. Le chapitre perçoit effectivement sur le village de Méjanes le tiers de la dîme carnenque (sur le bétail) et l'entière dîme des grains de la plupart des terres - évaluée à 20 setiers de seigle et 10 d'avoine (Lempereur, op. cit., p. 518). De son côté, le curé de Salars perçoit "le charnage" (autre nom de la dîme sur le bétail) sur un village de la paroisse de Canet - peut-être Doumazergues (p. 476).

Dans les vignes du Fel : une procédure à rebondissements

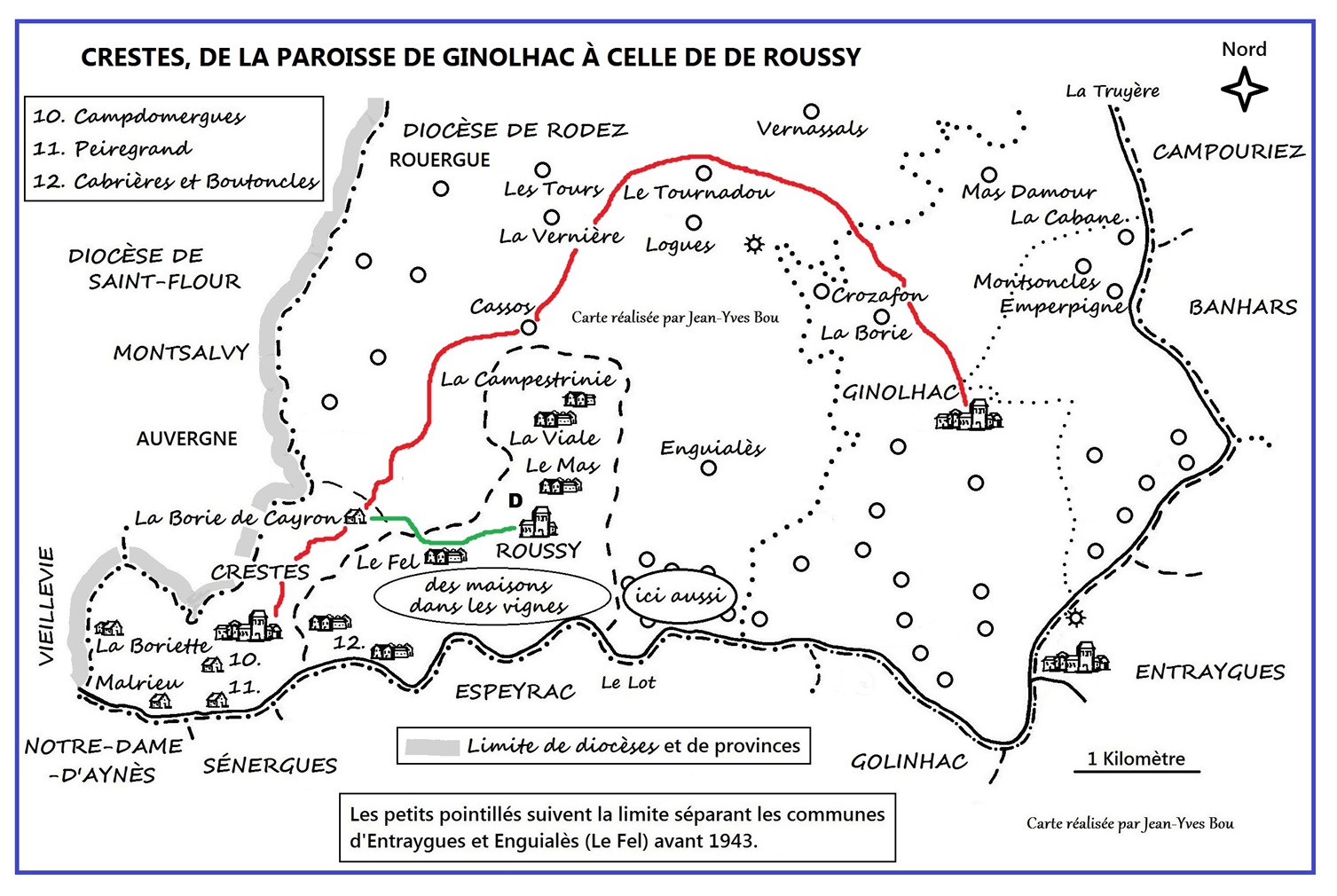

C'est aussi en 1784, le 21 juin, devant maître Jean Pierre Grégoire, notaire d'Entraygues, que les habitants du village de Crestes et des hameaux circonvoisins se réunissent "en assemblée" et "en corps de communauté" pour demander leur changement de paroisse et élire l'un des leurs comme syndic. L'expression est intéressante, car ils ne constituent pas une communauté officielle, seulement un "quartier" de paroisse. Leur territoire forme une excroissance de la paroisse de Ginolhac au-delà de celle de Roussy, dans les pentes dominant la vallée du Lot, alors couvertes de vignes, à la frontière séparant le Rouergue de l'Auvergne et le diocèse de Rodez de celui de Saint-Flour.

Crestes compte 14 familles et 85 habitants en 1788. Les "hameaux" alentours sont en réalité des maisons isolées et dispersées sur les pentes, et abritent chacune entre 2 et 6 habitants, soit un total de 28 personnes. Leurs noms sont : la Borie (de Cayron), La Boriette (Les Bourites), Campdomergues (Candoumergue), Malrieu, Peiregrand (Peyregran), La Peyrière (Pairière) et La Fage. Ces deux dernières étant situées entre Campdomergues et Malrieu. Notons que l'orthographe de Ginolhac est très variable selon les sources - Ginouillac, par exemple - et Roussy s'écrit aussi Roussi.

Crestes se trouve à plus de deux heures de marche de Ginolhac, voire trois dans un environnement particulièrement rigoureux l'hiver, mais seulement à une demi-heure de l'église paroissiale de Roussy.

La carte montre la situation respective de Crestes, Ginolhac, Roussy et Entraygues. Le chemin à parcourir pour aller de Crestes à Ginolhac forme un arc vers le nord, sur les hauts plateaux, pour contourner les ruisseaux ravinés qui coulent vers le Lot.

La carte montre la situation respective de Crestes, Ginolhac, Roussy et Entraygues. Le chemin à parcourir pour aller de Crestes à Ginolhac forme un arc vers le nord, sur les hauts plateaux, pour contourner les ruisseaux ravinés qui coulent vers le Lot.

La grande paroisse de Ginolhac est desservie par le prieur-curé et par deux vicaires, qu'il nourrit et qu'il loge, et qu'il estime suffisants pour le service de la paroisse. Le prieur-curé est co-décimateur avec le patron de la paroisse, le prévôt du chapitre - ancien monastère sécularisé - de la ville auvergnate de Montsalvy, située sur les hauteurs au-dessus de Ginolhac. Entre autres revenus, le prévôt et le prieur perçoivent respectivement 45 et 130 setiers de grains de dîme (1771, Lempereur, op. cit., p. 135-136). Le prévôt de Montsalvy est également décimateur de la paroisse de Roussy et pensionne le curé - depuis 1748. Il n'y a officiellement pas de vicaire à Roussy avant 1788, mais le curé en a employé, sans doute du fait de son âge, comme Maître Couderc, mentionné par les témoins de l'enquête étudiée ci-dessous, et par les registres paroissiaux (AD 12, 4 E 81-2, 1775 par exemple).

Déjà dans une visite pastorale de 1668 (AD 12, 1 G 118, f° 113), il est signalé que "les habitans dudit lieu de Creste demendent instament qu'on leur donne un vicaire ; ils offrent de contribuer à son entretien, et le curé de Ginouillac offre aussi de donner quelque chose". L'évêque ordonne alors qu'habitants et curé établissent un fonds pour entretenir un vicaire propre à Crestes, mais il semble bien que l'ordonnance soit restée sans suite.

Pourtant le village est doté d'une chapelle, dédiée à Saint Etienne. Elle a été bâtie au début du XVIIe siècle, à l'initiative d'Etienne Roquejoffré, chanoine de Conques originaire de Crestes, qui l'a dotée d'un petit revenu, "à la charge de dire une messe tous les lundis et samedis de chaque semaine et quelques autres jours particuliers" (1 G 118), "pour l'utilité des parroissiens de ce quartier" (1771, op. cit.). En 1668, un chapelain remplit cette fonction, et même un peu plus, car le curé se plaint "de ce qu'il s'ingère de faire la bénédiction du pain et de dire la messe des accouchées à son préjudice", alors que les fonctions curiales lui sont interdites. Un siècle plus tard, il ne s'y fait plus aucun service, faute de chapelain, les héritiers du fondateur ayant récupéré le revenu (1771, op. cit.). Entre temps, en 1737 (AD 12, 1 G 112, f°236), le service se limite à deux messes basses par mois acquittées dans une autre église, malgré le bon état de l'édifice et de ses ornements. Le statut de la chapelle est donc problématique : lieu de culte privé ou destiné à la communauté locale ?

L'acte notarié de 1784 énumère les arguments habituels : le temps de parcours, les hivers froids et les chemins enneigés, les montagnes escarpées et les précipices, les personnes mortes sans sacrements et les difficultés pour amener les cadavres au cimetière de la paroisse, au point qu'on doive les garder plusieurs jours en attendant de trouver des volontaires pour les porter. Il évoque aussi des habitants qui n'ont pas encore fait leur première communion à 25 ou 30 ans, et ajoute :

qu'il y en a quelques uns qui n'étant jamais sortis de leur village pour se rendre à la paroisse, soit par découragement à cause de l'éloignement, soit par une estupide ignorance, et n'aiant par conséquent jamais eu de commerce avec aucun étranger, prenent la fuite quand ils en apperçoivent un passer par hazard dans leurs rochérs (AD 12, 3 E 23059, f° 128).

La procédure commence comme les autres : l'évêque communique la supplique au promoteur du diocèse qui conclut qu'il faut une enquête. L'évêque confie la visite et l'enquête au prieur-curé d'Entraygues, Maître Georges Palangié. Celui-ci convoque les co-décimateurs de la paroisse de Ginolhac, Messires Jean Pierre de Méallet de Faulat, prévôt de Montsalvy, et François de Séguy, prieur et curé de Ginolhac.

MAIS les deux co-décimateurs forment opposition à la requête, avec assignation des requérants devant la justice épiscopale, l'officialité, le 11 janvier 1785. C'est le seul cas où une telle opposition a lieu dès le début de la procédure (un sondage dans les archives de l'officialité, sous-série 5 G des Archives départementales de l'Aveyron, n'a donné aucun résultat).

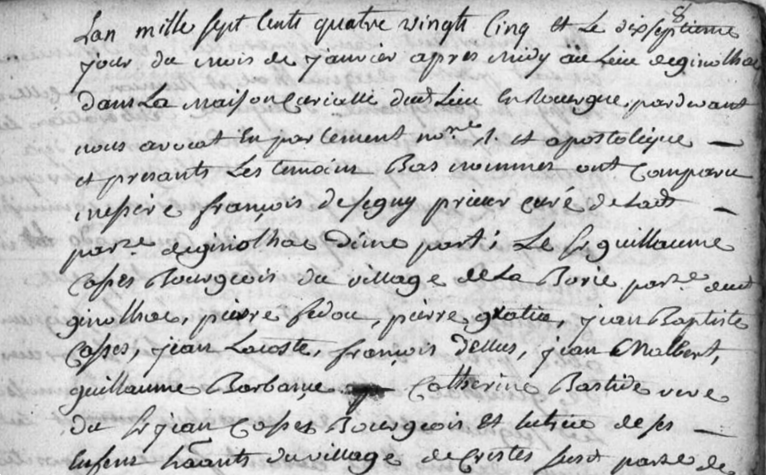

Toutefois, le prieur Séguy négocie un accord avec ses paroissiens. Pour éviter la désunion et un procès dispendieux, ils parviennent à un compromis qu'ils détaillent devant le notaire Bouet d'Entraygues - ou son représentant - au presbytère de Ginolhac le 17 janvier 1785. L'acte est conservé (AD 12, 3 E 10598, f°8) :

Début de l'accord entre le prieur de Ginolhac et les habitants de Crestes et environs, assemblés "en corps de quartier"

Début de l'accord entre le prieur de Ginolhac et les habitants de Crestes et environs, assemblés "en corps de quartier"

L'accord annule la requête de 1784 et l'assignation devant l'official (article 1). Le prieur promet qu'il fera dire une messe chaque fête et dimanche de l'année, exceptés le dimanche de Pâques, la Fête-Dieu, le dimanche dans l'octave et la fête de Saint Jean-Baptiste, patron de la paroisse, jours où les habitants de Crestes devront se rendre à Ginolhac. On utilisera la chapelle Saint-Etienne de Crestes, avec le consentement de son propriétaire, à moins que les habitants ne construisent une plus grande chapelle (art. 2). On y dira aussi prières et catéchisme (art. 2) et on y fera la communion (ajout en renvoi). Les habitants contribueront aux dépenses, à hauteur de 70 livres par an à verser au prieur (art. 3), somme à lever par des syndics collecteurs et garantie sur les biens des six principaux contribuables (art.5). Si l'une des deux parties ne respecte pas l'accord, il sera caduc (art. 4).

Il semble que l'accord fut mis en application, jusqu'à ce qu'un vicaire général du diocèse, peut-être suite à une visite des lieux, interdise la chapelle, comme impropre au culte, le 19 novembre 1786. L'accord devient alors caduc. Le prieur demande une annulation en justice, en prétendant qu'il a été pris par surprise et trompé. En réponse les habitants l'accusent d'avoir sciemment fait une promesse irréalisable en connaissance de cause, à savoir qu'en tant que chapelle "domestique", privée, elle était impropre à la fonction de succursale de la paroisse. Une procédure judiciaire est engagée devant le sénéchal de Villefranche.

Dans ce contexte, les habitants de Crestes se réunissent à nouveau en assemblée et adressent une seconde requête à l'évêque (AD 12, 1 G 316). Ils y détaillent la chronologie des faits et rappellent leurs difficultés à honorer leurs devoirs de paroissiens de Ginolhac. Ils réclament la reprise de la procédure d'enquête pour leur réunion à Roussy. Le 16 mars 1788, l'évêque de Rodez ordonne au prieur-curé d'Entraygues de reprendre l'enquête, mais ce dernier demande à être démis de sa commission d'enquête pour des raisons de santé. Il faut en effet avoir une constitution solide pour parcourir la paroisse de Ginolhac jusqu'à son extrémité et visiter les maisons de vigne. L'évêque lui substitue Maître Jean-Pierre Granier, curé de Lacroix-Barrès.

La visite a lieu le 14 mai 1788, en l'absence des deux prieurs :

Et de suitte, accompagné dudit Liris sindic et de notre dit greffier, sommes montés à cheval au devant la porte de l'église paroissialle dudit Ginolhac, et en sommes partis par un temps très sec et très beau à neuf heures deux minutes du matin et (...) avons pris (...) le chemin charetail qui conduit au village de Crestes et sommes arrivés (...) à dix heures cinquante quatre minutes du matin. (...) en hiver ledit chemin est comblé par les neiges et impraticable, (...) extrêmement élevé, découvert et batu de tous les vents (...) [Juste avant d'arriver à Crestes, il faut] passer une pente fort rapide et escabreuse, à cause qu'il faut passer des escaliers très glissants.

Après une pause à Crestes, l'enquêteur se rend dans les maisons voisines. Il doit laisser son cheval pour pouvoir atteindre les lieux, et se reposer régulièrement.

En descandant à la Payrière, le sindic et autres assistans nous ont fait apercevoir lameau de Las Bourites, qui est scitué au couchant, et presque au bord d'un ruisseau qui va se jetter dans le Lot et qui fait la séparation du Rouergue d'avec l'Auvernhe ; où nous n'avons pas ozé descendre à cause que nous n'y avons aperceu aucun centier frayé".

Le lendemain, revenu à Entraygues, le commissaire entend quatre témoins, deux du hameau tout proche de Cabrières, paroisse de Roussy, et deux qui ont passé plusieurs années à Crestes et à La Fage. Ils expliquent que les habitants du quartier de Crestes vont généralement à la messe de Roussy. Mais comme il n'y a qu'une seule messe dans cette paroisse, ceux qui gardent la maison et les jeunes enfants n'assistent jamais au culte**. L'un des témoins raconte :

qu'ils n'y aloint [à Ginolhac] même les dimanches et les fettes que lorsqu'ils vouloint confesser, que y ayant esté lui-même pour cet effait cinq fois de suitte sans pouvoir jamais se confesser, soit à cause du nombre des paroissiens, soit parcequ'à cause de la distance dudit village de Crestes à Ginolhac et de la dificulté des chemins, il n'y pouvoit ariver que bien tard et que lorque les confetionaux étoint environés d'une foule de pénitens, et que cella l'ayant rebuté il s'adressa à Mr Couderc, pour lors vicaire à Roussy, qui eut la charité de l'entendre et de luy faire faire sa première communion (1 G 316)

Le même vicaire de Roussy est venu au moins deux fois délivrer les sacrements à des malades de Crestes ; et au moins deux enfants ont été baptisés à Roussy, selon les témoins, et même trois entre 1769 et 1788, selon le registre paroissial (AD 12, 4 E 81-2).

Cependant, l'essentiel des témoignages concerne un autre enjeu : le transport des corps des défunts jusqu'au cimetière de Ginolhac. Deux des témoins racontent leur expérience personnelle, alors qu'un troisième dit clairement qu'il n'a jamais voulu faire cette corvée, bien que prié en plusieurs occasions. Il faut préciser que son propre père est mort d'épuisement après un transport. Les témoins narrent plusieurs histoires de trajet dans la neige, parfois jusqu'aux genoux, obligeant à des détours considérables, de porteurs aux épaules écorchés ou au pied blessé, ou qui renoncent en cours de route, car épuisés, obligeant le prieur à chercher d'autres hommes dans les hameaux les plus proches pour les remplacer. Ce qui peut échouer :

dans une autres desdites occasions, en aydant à porter audit Ginolhac le cadavre du nommé Jean Malbert, aucun parent ny aucun voisin n'eurent le courage d'assister à sa sépulture, qu'étant arivés au Puech de Logues, quatre porteurs feurent excédés de fatigue et nan peurent, plus de façon que les autres quatre porteurs feurent obligés de le conduire eux seuls à Ginolhac, et qu'enfin revenant le soir, cinq desdits porteurs s'égarèrent en chemin à cause qu'il tombait de la neige en grande quantité et qu'il n'y avoit aucune trasse, de sorte qu'ils n'arrivèrent audit Crestes que bien avant dans la nuit, les trois autres porteurs ayant couché à Ginolhac passèrent le lendemain par Entraigues, cotoyèrent le long de la rivière du Lot, afin d'éviter le mauvais temps (1 G 316) [trajet beaucoup plus long]

Au terme de l'enquête et de la procédure, le transfert est accordé par ordonnance du 14 février 1789. Il n'y est pas fait mention des rebondissements survenus entre 1784 et 1788, ni de l'opposition des prieurs, ni de l'avis du curé de Roussy, qui recevra un honoraire de 120 livres pour le supplément de service.

On peut s'étonner de l'acharnement du prieur de Ginolhac à vouloir empêcher ce transfert de hameaux, exemple unique documenté dans l'ensemble des cas étudiés.

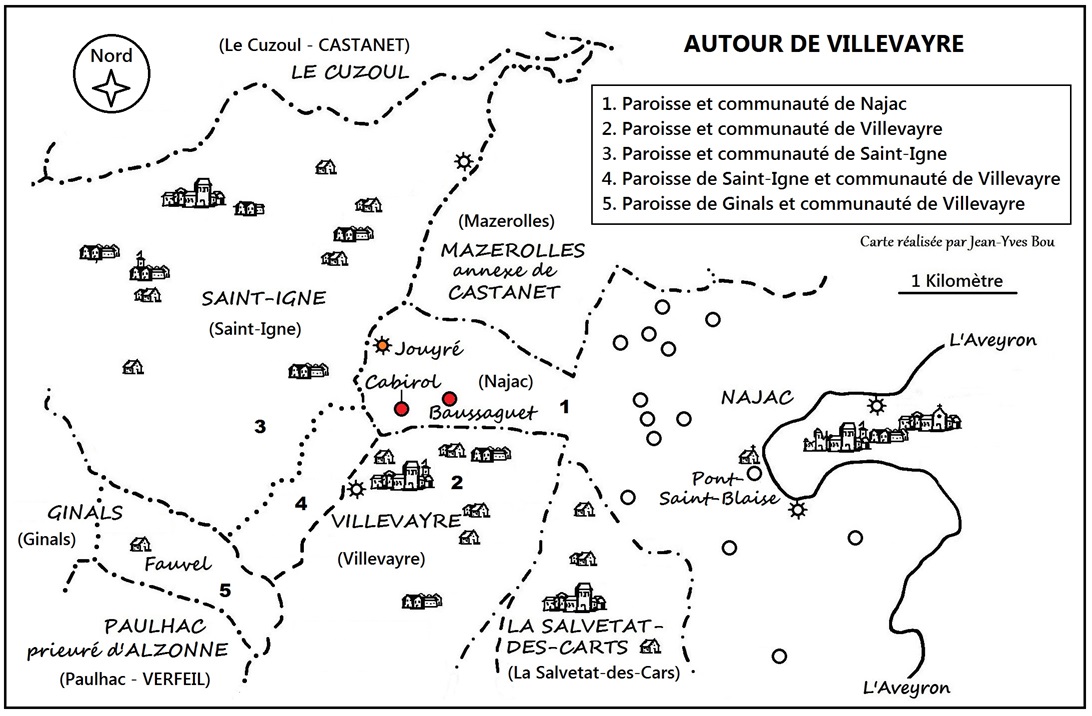

Entre Najac et Villevayre : une demande prématurée ?

Le dossier côté 1 G 701 des Archives départementales de l'Aveyron contient sept pièces, qui concernent principalement une affaire de dîme entre le prieur d'Alzonne et le prieur-curé de Villevayre, à l'extrémité occidentale de l'Aveyron actuel. A l'occasion de cette affaire, le prieur-curé de Villevayre, maître Jean Cambournac, rédige également une demande de translation de hameaux. Son correspondant est un membre de l'administration épiscopale qui n'a pas été identifié - un secrétaire ou un vicaire général - chargé de transmettre la demande à l'évêque de Rodez.

La lettre qui accompagne la supplique est datée du 17 décembre 1783, quelques semaines avant celle des habitants des hameaux qui demandent avec succès leur rattachement à Blauzac.

Contrairement à toutes les requêtes étudiées ici, elle émane directement du prieur-curé, pour lui et au nom de maître Louis Trapes, curé de Najac. Dans le corps du texte il précise que les habitants "sont disposés à être transférés", et au moment de signer il écrit "ensemble les habitans desdits deux villages qui auroient signé s'ils avoient su le faire, leur ayant proposé, tous suppliants".

La demande concerne deux hameaux, Baussaguet (Boissaguet dans la requête) et Cabirol, dont le territoire formait une excroissance de la paroisse de Najac entre celle de Villevayre et celle de Mazerolles, annexe de Castanet-des-Cars. Pour rejoindre leur église, il fallait descendre une côte escarpée, traverser l'Aveyron et remonter à Najac, soit environ une heure et demi de chemin. Par contre, ces hameaux se situent sur le même plateau que Villevayre, à un quart d'heure. D'ailleurs, les habitants avaient l'habitude de fréquenter l'église de Villevayre, "leur recours habituel", plutôt que celle de Najac, ce dont témoigne le registre paroissial de Villevayre. On y trouve en particulier les sépultures des habitants de Baussaguet, et quelques baptêmes.

Emanant des deux curés concernés, la supplique prétend régler la question de l'honoraire.

D'une part, le curé de Najac offre "de se départir de tous les droits curiaux" en faveur du prieur-curé de Villevayre.

Mais d'autre part, et c'est le point délicat de la requête, maître Cambournac demande à l'évêque de lui céder la part de dîme qu'il lève sur les hameaux, en tant que prieur de Najac, alors que lui-même est co-décimateur des hameaux. Il y met le style :

expose à votre grandeur, qu'il se chargera, pour un plus grand bien de la vigne du Seigneur, du soin des dits villages, sous l'espérance d'un bien modique avantage qui est : la cession que votre grandeur est suppliée par lesdits maîtres Cambournac et Trapes de faire au prieuré de Villevaire de la portion de la dîme et entière prémice qu'elle a accoutumée de faire sur lesdits villages et sur le lieu de Villevaire. Savoir sur lesdits villages de la dîme des grains, du carnelage et quatre à cinq cartons blé de prémice à raison du prieuré de Najac, plus un troisième quart du carnelage desdits villages et moitié de celui de Villevaire à raison de votre prieuré du Cusoul (...). L'exposant se flâte, Monseigneur, que la modicité du revenû d'une parroisse, composée de presque autant de pauvres (la moitié mandians) que d'habitans le garantira de tout soupçon d'ambition et de vuë d'intérêt auprès d'un prélat si plain de zèle pour la gloire de dieu, pour le salut des âmes ; et dont le sentiment d'humanité ! de bienfaisance ! est l'atout dans toute la province ! dans tout le Royaume !

Il est assez surprenant de constater que l'évêque percevait aussi des dîmes sur ces territoires au titre de prieur du Cuzoul, paroisse située au nord-ouest, au-delà de celle de Saint-Igne. On retrouve ici la dissociation entre territoires paroissiaux et dîmaires.

Maître Cambournac évalue à 50 livres les dîmes et prémices qui lui seraient cédées, montant "si peu considérable" pour l'évêque, alors qu'ils constitue un cinquième de ses propres revenus.

Le style un brin flagorneur de la supplique était-il susceptible de convaincre l'évêque Seignelay-Colbert de Castlehill ? C'est ce que laisserait penser une remarque au sujet de la requête, dans la lettre au correspondant inconnu qui l'accompagne : "elle est dans le gout que vous m'avés dit de la faire".

Dans cette même lettre, il ajoute un élément particulièrement intéressant : les habitants de Baussaguet et Cabirol souhaiteraient pouvoir continuer à faire baptiser leurs enfants mâles à Najac ! L'église urbaine, populeuse, prestigieuse pour baptiser les garçons, l'église rurale et isolée, mais plus proche, pour les filles ... La question du genre s'invite dans cette étude !

Supplique et lettre abordent aussi la situation du moulin de Jouyré. Il était isolé, au-delà de Baussaguet et de Cabirol, dans une petite vallée encaissée à l'extrémité occidentale de la paroisse de Najac, sur le ruisseau qui faisait limite avec celle de Saint-Igne. En toute logique, le curé de Najac suggère qu'il soit aussi détaché de sa paroisse, avec les revenus curiaux qu'il cède, pour être réuni à Villevayre, ou plutôt à Saint-Igne, "le chemin étant un plus doux quoique un peu plus long et où les habitants ont depuis mémoire d'homme droit de sépulture, quoique le moulin, maison et enclos soit situé dans le taillable et dîmaire desdits villages de Boissaguet et Cabirol". Dans la lettre d'accompagnement, maître Cambournac précise " je serois bien aise que le moulin de Jouyré mentionné dans la requête fut uni plutôt à St Igne, attendu que le chemin d'ici est très difficile, à travers un bois où il n'y a pas plus qu'un sentier".

Cette requête semble être restée dans le dossier, sans être traitée comme les autres par l'administration épiscopale. Elle n'a pas été communiquée au promoteur du diocèse, et n'a pas abouti à une visite et une enquête, sans qu'on puisse en connaître les raisons. Maître Cambournac paraît avoir une relation de confiance, voire d'amitié, avec son interlocuteur, auquel il se confie sur sa situation personnelle à Villevayre et son désir de changer de bénéfice. Pourtant, on a l'impression que ces documents n'ont jamais atteint les mains de l'évêque ...

J'ai placé dans le titre de cette étude de cas l'expression "demande prématurée". En effet, fin 1783, la "vague" des transferts n'a pas encore commencé ; mais elle est imminente. Peut-être cette demande aurait-elle abouti si elle était parvenue à l'évêque de manière plus officielle - une délibération des habitants devant notaire - quelques temps plus tard ?

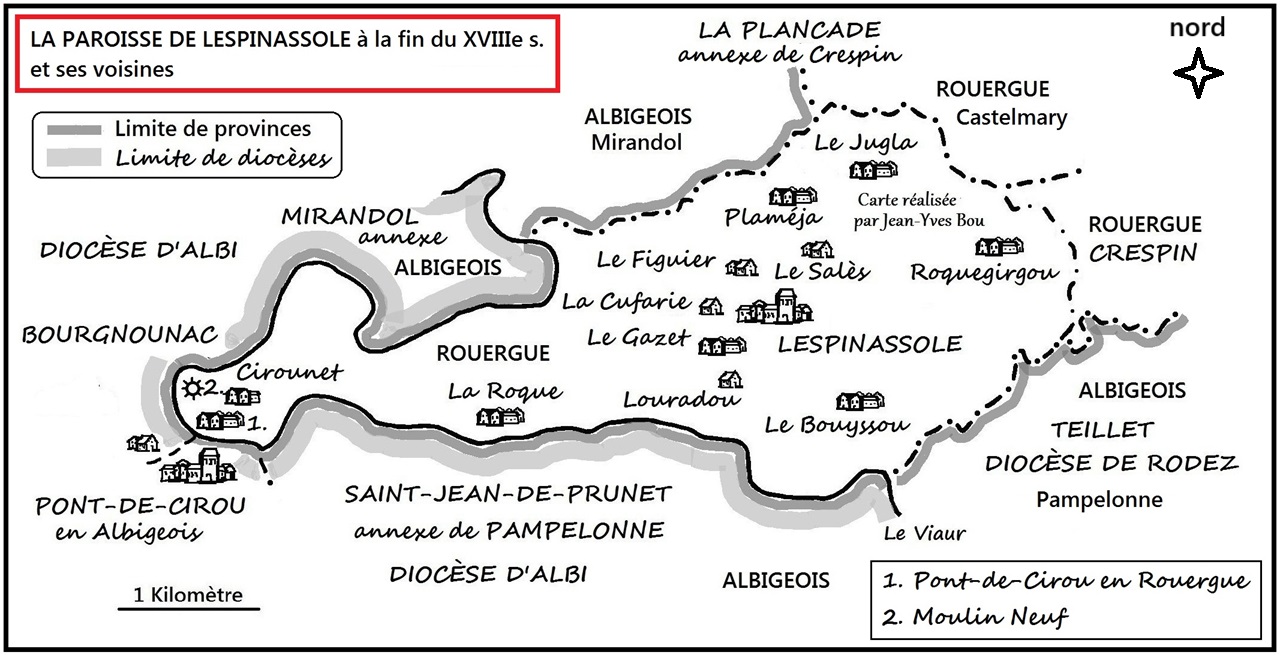

Une autre demande sans effet : changer de paroisse et de diocèse au Pont-de-Cirou

L'inventaire de la série 1 G des Archives départementales de l'Aveyron a permis de repérer l'existence d'une requête de changement de paroisse dans un carton dédié aux papiers personnels de l'évêque Seignelay-Colbert de Castlehill (1 G 1045).

La demande est datée du 7 juin 1788, adressée à "l'archevêque de Damas et coadjuteur d'Alby [le cardinal de Bernis] et à l'évêque de Rodez étant à l'assemblée du clergé à Paris". Elle est rédigée au nom des habitants du "Pont-de-Ciron", ou Pont-de-Cirou, et du hameau de Cirounet, en présence de 23 chefs de famille, représentant environ 80 communiants. Leur église paroissiale de Lespinassole (L'Espinassole aujourd'hui) est à une heure de chemin, alors qu'ils sont à proximité de l'église de l'autre partie de Pont-de-Cirou, celle qui se trouve de l'autre côté du pont sur le Viaur, dans le diocèse d'Albi et en Albigeois.

C'est [ce] qui les entretient dans l'abandon, désertion et dans un entier dégoût de leur propre parroisse (...) en vain leur pasteur anime son zèle contre les délinquants

Signalons qu'en 1771, dans sa réponse à l'enquête diocésaine, le curé de Lespinassole écrivait :

La moitié des parroissiens sont obligés de s'égarer dans cinq parroisses différentes, faute d'une seconde messe, sçavoir dans trois parroisses de l'Albigeois avec lequelles la moitié de la parroisse confronte, et dans deux du Rouergue, ce qui cause un très grand préjudice aux mœurs et à l'espirituel des parroissiens, comme il est aisé de le voir par une malheureuse expérience (Lempereur, op. cit., p. 337).

Le texte de la supplique de 1788 est assez redondant, très expressif, tour à tour larmoyant, vindicatif et obséquieux. Il évoque "les injures de l'air et des saisons rigoureuses", et la difficulté pour "les personnes avancées en âge, les infirmes et les enfants" :

Il signale que certains habitants ont leur tombeaux côté albigeois, et c'est le curé du Pont-de-Cirou d'Albi qui leur administre les derniers sacrements.

Sur le fond, on retrouve donc les arguments des autres requêtes. Cette supplique ajoute qu'en contrepartie du transfert, les requérants s'engagent à construire une sacristie, qui n'existe pas à Pont-de-Cirou, et à financer réparations et décorations.

Mais cette supplique n'a eu aucune suite. Pourtant, lorsqu'elle est formulée, d'autres dossiers sont en cours d'instruction et n'aboutiront qu'ultérieurement, comme celui de Crestes, qui se conclut en février 1789. La requête est-elle restée égarée dans les papiers personnels de l'évêque ?

Des éléments de conclusion - provisoires

L'ensemble de ces dossiers, exposés et décryptés dans trois articles successifs, a d'abord une caractéristique chronologique : c'est à partir de 1784 précisément que les demandes de transfert de hameaux d'une paroisse à une autre sont étudiées, instruites et satisfaites par l'évêque de Rodez et son administration. Outre la personnalité de monseigneur de Castlehill, il y a sans doute d'autres raisons à ce changement d'attitude, qui fait évoluer une géographie paroissiale figée depuis plusieurs siècles.

Il est frappant de constater que des familles qui ont subi des contraintes si fortes dans l'exercice de la religion depuis des siècles expriment désormais leur vécu comme une réalité insupportable. Ils reprennent tous les mêmes arguments : le temps passé sur des chemins difficiles, les contraintes du relief, les aléas climatiques, la fatigue, l'épuisement, la détresse face au risque de vivre et de mourir sans accompagnement spirituel. Et ils nous montrent de multiples facettes des pratiques religieuses de ce temps.

Il apparaît que le principal obstacle à leur souhait de changement de paroisse ait été le "système bénéficial", la répartition des prélèvements de dîmes, figée par un droit pluriséculaire au profit de ses bénéficiers. Cet édifice commence donc à être mis en cause, très modérément, puisqu'on négocie l'accord des parties concernées avant d'entreprendre tout changement, et le recours aux tribunaux est toujours possible.

La Révolution semble interrompre ce processus. Mais ce n'est peut-être qu'un effet de sources, les dossiers conservés dans la série 1 G des Archives départementales s'interrompant en 1789-1790. Il convient de chercher dans d'autres fonds les évolutions ultérieures ...

Commentaires