Un hameau peut-il changer de paroisse (2) d'autres cas

Atlas du Rouergue

Écrit par Jean-Yves Bou et publié le 21 Feb 2025

23 minutes de lecture

Des hameaux peuvent-ils changer de paroisse ?

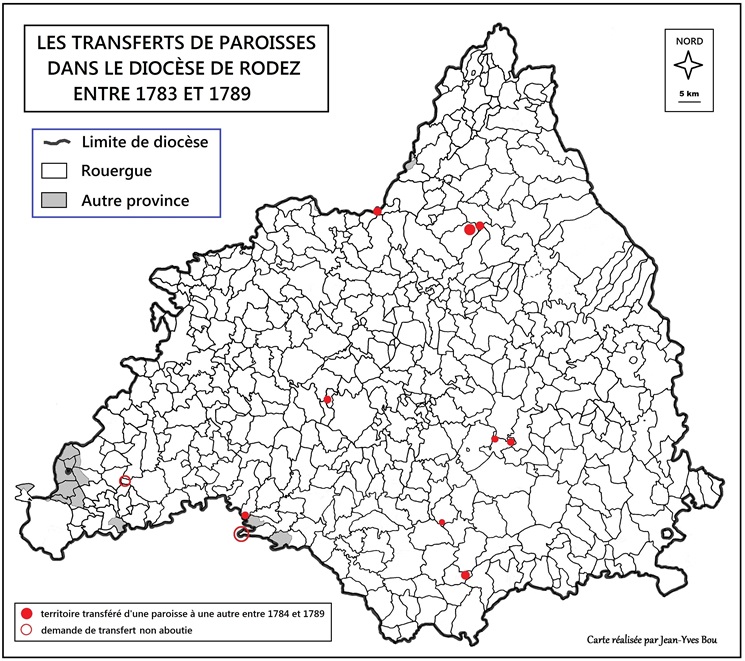

Dans un article précédent, j'ai développé l'exemple de cinq hameaux de la paroisse d'Alrance qui ont voulu et fini par obtenir un changement de paroisse (1784-1786). Ce ne sont pas les seuls, même si le nombre total de changements n'est pas énorme - j'en ai identifié neuf, concernant vingt-six hameaux (1784-1789).

Dans cet article nous allons donc étudier quatre autres cas, et dans un article suivant les trois derniers, mais aussi deux projets inaboutis. Ce travail est principalement basé sur des documents conservés aux Archives départementales de l'Aveyron, dans le fonds de l'ancien diocèse de Rodez (série 1 G), en particulier les dossiers préparatoires aux transferts de hameaux (1 G 315 et 316) et les registres des ordonnances épiscopales (1 G 131, 132 et 298). Ces sources ont été croisées avec d'autres documents, cités au fil de l'article.

Supprimer une bizarrerie : le cas des hameaux de Labro, Luc et La Massotie, entre La Salvetat-Peyralès et Blauzac (1784)

Pour cet exemple, nous ne disposons que de l'ordonnance épiscopale, transcrite dans le registre 1 G 131.

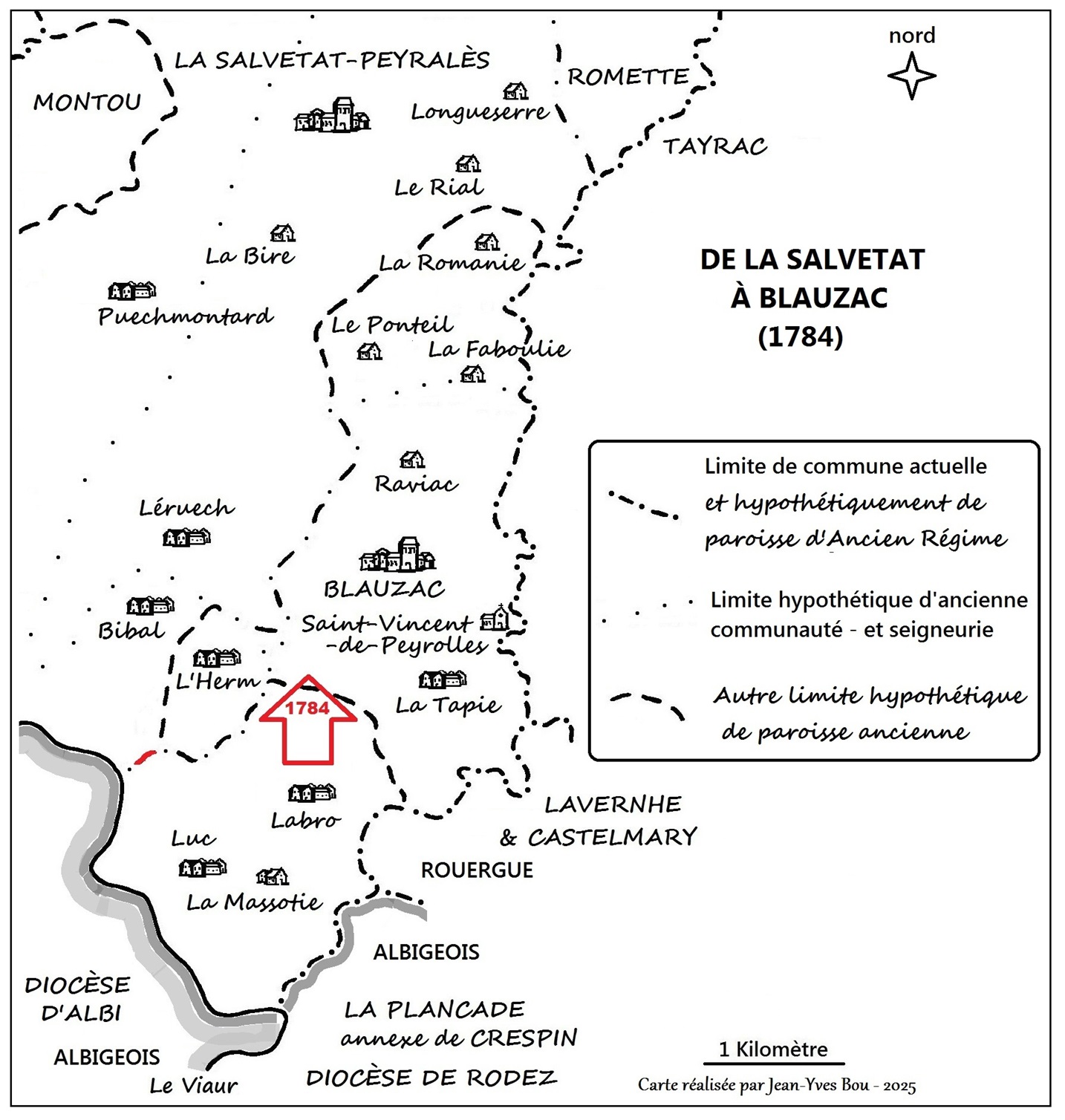

Les faits se passent dans l'ouest du Rouergue. Trois hameaux, Labro, Luc et La Massotie (ou Massoutie) sont disputés entre le curé de La Salvetat-Peyralès et celui de Blauzac.

Sur cette carte, on constate qu'il y avait d'autres hameaux plus proches d'une église autre que la leur, comme Bibal, Léruech et La Romanie.

Sur cette carte, on constate qu'il y avait d'autres hameaux plus proches d'une église autre que la leur, comme Bibal, Léruech et La Romanie.

Le conflit concernant Labro, Luc et La Massotie est présent dans les réponses à l'enquête épiscopale de 1771. Le curé de La Salvetat, M. de la Raffinie, écrit - malicieusement ? - dans la rubrique qui lui demande s'il y a quelque église ou chapelle succursale dans sa paroisse :

Il y a l'église de Blausac qui a toujours fait un sujet de division entre le curé de La Salvetat et celui de Blausac, à l'occasion de trois villages, dont les habitans s'adressent, indifféremment et comme bon leur semble, tantôt au curé de Blausac, tantôt à celui de la Salvetat, et font leur devoir paschal là où ils veulent." (Lempereur L., L'état du diocèse de Rodez en 1771, Rodez, 1906, p. 211).

Le curé de Blauzac ajoute une note après ses réponses au questionnaire :

Outre le nombre des comuniants marqués ci-dessus, il y a trois vilages, Labro, La Massoutie et Luc, où il y a environ deux cents habitants qui sont annexés pour le spirituel, par deux ordonances de nos seigneurs les évêques de Rhodès, à la paroisse de Blausac ; lesquels sont touts baptisés, enterrés, font leur première communion et satisfont au devoir paschal dans la paroisse de Blausac, ce qui rend la paroisse beaucoup plus considérable : observation que j'ay cru devoir, Monseigneur, vous faire icy, pour répondre exactement à vos demandes, et de quoi nous nous proposons de vous instruire plus emplement, si Votre Grandeur veut nous le permetre (id., p. 213).

Nous ne savons pas si ce dernier vœu a été réalisé. Auquel cas, il n'a pas changé cette situation surprenante :

En effet, les trois hameaux sont officiellement dans la paroisse de La Salvetat-Peyralès, mais situés au-delà de Blauzac par rapport à La Salvetat. Par ailleurs, ils appartiennent à la seigneurie, juridiction et communauté de Blauzac, et les deux paroisses relèvent d'un même prieur-décimateur, le chapitre cathédral de Rodez - mais elles semblent former deux dîmaires distincts.

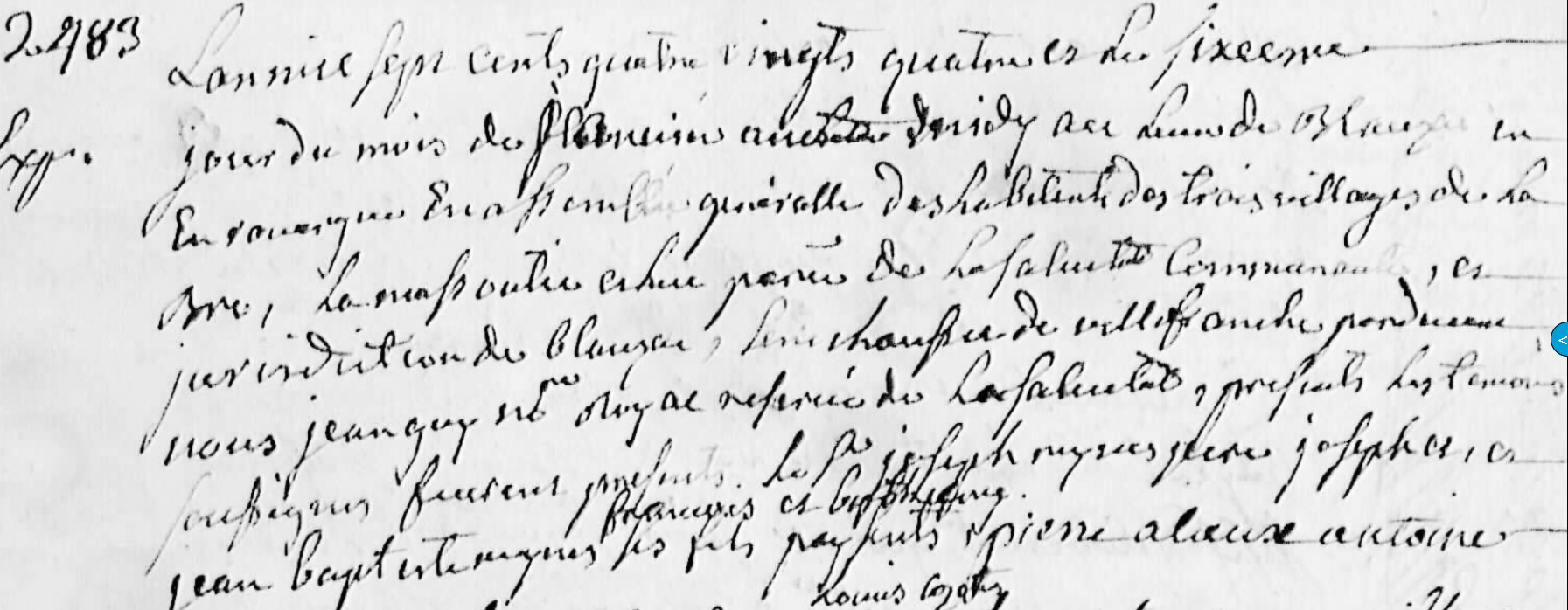

Le 6 janvier 1784, les habitants des trois hameaux élisent trois syndics pour les représenter et adresser une requête à l'évêque.

Acte d'élection de trois syndics par les habitants de Labro, Luc et La Massotie, réunis en assemblée générale le 6 janvier 1784 devant le notaire Jean Guy de La Salvetat-Peyralès, conservé dans le registre du notaire Charles Mazenc (AD 12, 3 E 2262, f° 2483). La liste des présents est un peu brouillonne. Ils étaient environ 35, chefs de famille et leurs fils.

Acte d'élection de trois syndics par les habitants de Labro, Luc et La Massotie, réunis en assemblée générale le 6 janvier 1784 devant le notaire Jean Guy de La Salvetat-Peyralès, conservé dans le registre du notaire Charles Mazenc (AD 12, 3 E 2262, f° 2483). La liste des présents est un peu brouillonne. Ils étaient environ 35, chefs de famille et leurs fils.

Le 11 janvier, l'évêque ordonne une visite et une enquête, confiées au curé de Rieupeyroux, procureur forain du district, qui convoque les deux curés et le chanoine syndic du chapitre cathédral pour le 28 avril. Le chanoine ne se manifeste pas. Le curé de La Salvetat envoie son neveu, messire de La Rafinie, sieur de la Planque, qui semble s'être présenté sans procuration (mention marginale rayée dans le registre 1 G 131). On ne connaît pas le contenu exact de sa déclaration, ni celle du curé de Blauzac.

La visite montre qu'il faut entre "six quarts d'heures et demi" et "sept quarts d'heure" aux habitants pour aller des hameaux à La Salvetat, alors qu'environ trois quarts d'heure leurs suffisent pour gagner l'église de Blauzac "au devant de laquelle ils sont obligés de passer pour aller à La Salvetat". Ces trois hameaux comptent alors 25 maisons, 110 communiants et 45 non communiants.

Le commissaire-enquêteur consulte les registres paroissiaux de Blauzac, alors conservés depuis 1574 (aujourd'hui 1584, avec des lacunes, AD 12, 2 E 122-4). Il en tire la conclusion que les baptêmes et enterrements des habitants se sont toujours faits dans l'église de Blauzac. Mais il ne vérifie pas les registres de La Salvetat. On y trouve les mariages des habitants des trois hameaux (par exemple en 1781, 4 E 122-1).

En parcourant les registres paroissiaux de Blauzac (2 E 122-4 et 4 E 122-2), on constate que le curé Carcenac, entre 1772 et 1784, enregistre les baptêmes et sépultures des habitants des trois hameaux comme s'ils étaient de sa paroisse. Dans les années 1700, le curé Girou les note "paroisse de La Salvetat". En 1728, le curé Domergue écrit, par exemple, "Labro, paroisse de Blauzac", mais ensuite (années 1740-1760) il distingue les hameaux "paroisse de Blauzac" et les trois hameaux "juridiction de Blauzac", sans préciser leur paroisse, comme si le fait d'être de la juridiction justifiait qu'il administre un sacrement religieux, ce qui n'est évidemment pas le cas. On ne trouve jamais une des formules que d'autres curés emploient pour déroger à l'obligation de recevoir le sacrement dans sa paroisse, comme "à la demande du curé de ..." ou "avec l'autorisation du curé de ...".

Le procès-verbal de visite rapporte aussi qu'une même requête avait été adressée à l'évêque en 1641. Les habitants avaient obtenu la permission de faire leur "devoir paschal" à Blauzac. Il n'y en a pas de trace dans l'inventaire de la série 1 G.

Au terme de la visite et de l'enquête, le 28 mai 1784, l'évêque produit un décret qui suit les conclusions du promoteur du diocèse : les hameaux sont désunis de La Salvetat et réunis à Blauzac, avec un honoraire pour le curé de 150 livres tournois, soit 20 setiers de seigle mesure de Sauveterre. La somme de 150 livres correspond au principe qu'un paroissien supplémentaire, qu'il soit communiant ou non, vaut 20 sous, soit 1 livre d'honoraire. Ce calcul sera appliqué dans les autres cas.

Cet honoraire est "à payer par qui de droit". Dans Les bénéfices du diocèse de Rodez (Rodez, 1906), édition d'un état détaillé dressé par le chanoine Grimaldi en 1788, il est rapporté à ce propos que "Le chapitre a été condamné de donner au curé de Blausac cent cinquante livres pour l'augmentation de service" (p. 128). Le curé Carcenac, qui semble avoir eu d'autres démêlés judiciaires avec le chapitre (même source), a-t-il dû faire un procès pour toucher son honoraire ? Et le curé de La Salvetat a-t-il vu ses revenus diminuer d'autant ? Pas pour longtemps si c'est le cas, puisqu'il renonce à sa pension en nature en 1785 et opte pour la somme fixe en argent dite portion congrue (id., p. 661).

Il aura donc fallu un peu moins de cinq mois pour que cette première demande de transfert dont les archives ont été conservées soit validée par l'évêque Seignelay-Colbert de Castlehill. Dans ce cas, le changement est assez formel, dans le sens où il entérine une situation de fait, sans porter atteinte aux droits du décimateur.

Quitter la paroisse de Florentin. L'enjeu de la dîme (1784-1788)

Entre Florentin et Le Nayrac (1784-1785)

Le 6 juillet 1784, les habitants de quatre hameaux de la paroisse de Florentin adressent à leur tour une demande de changement de paroisse à l'évêque.

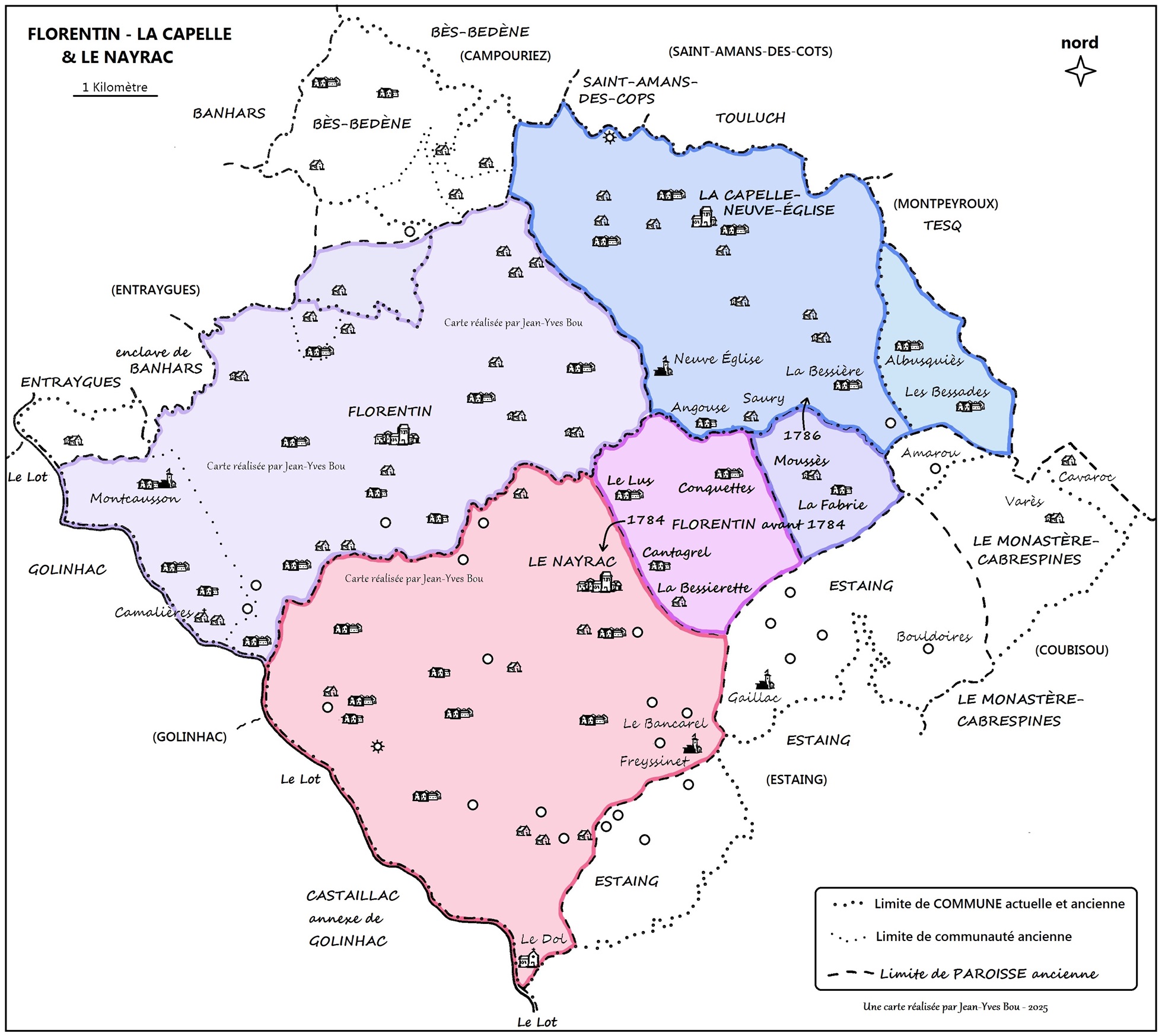

Florentin est situé sur les contreforts de la Viadène, le plateau qui prolonge l'Aubrac vers le sud-ouest, et sur les pentes qui plongent vers la vallée du Lot. Des cours d'eau torrentiels creusent de profonds sillons perpendiculaires au Lot, créant des "langues" de plateau. Or les hameaux de Cantagrel, Conquettes, Le Lus et La Bessierette (ou Bessayrette) se trouvent séparés de Florentin par un de ces cours d'eau (le ruisseau d'Amarou, qui fait aujourd'hui limite entre les communes de Florentin-La Capelle et du Nayrac), alors qu'ils sont sur la même langue de plateau que Le Nayrac, autre chef-lieu paroissial, auquel ils voudraient être rattachés.

Carte reconstituant les paroisses du XVIIIe siècle, et montrant la situation des hameaux qui vont changer de paroisses, entre Florentin, Le Nayrac et La Capelle-Neuve-Eglise.

Carte reconstituant les paroisses du XVIIIe siècle, et montrant la situation des hameaux qui vont changer de paroisses, entre Florentin, Le Nayrac et La Capelle-Neuve-Eglise.

Les requérants utilisent les arguments habituels de la distance, de la durée des trajets, de la difficulté de traverser le cours d'eau à certaines saisons, et plus largement de la qualité des chemins, et donc de leur impossibilité d'assister aux offices. Il faut en effet entre une heure et demi et deux heures - selon le hameau - pour atteindre Florentin, mais entre une demi-heure et un quart d'heure pour Le Nayrac.

La procédure administrative diocésaine est amorcée le 9 septembre 1784. Elle conduit à la commission d'enquête menée par le prieur-curé d'Estaing, vicaire forain.

Parmi les témoignages lors de l'enquête, je relève celui d'Anne Capoulade épouse Cabrillier, de Cantagrel :

qu'il y a environ quinse ans que Françoise Recoussines sa belle-fille, habitante dudit village, accoucha d'une fille qu'il leur fut impossible, à cause du mauvais tems, de la porter à Florentin pour recevoir le baptême, que Mr le curé du Nayrac refusa de luy donner sans le consentement de Mr le curé de Florentin, on envoya un exprès audit Florentin pour demander ledit consentement, lequel exprès ne revint qu'à l'entrée de la nuit et que le baptême fut différé jusques à ce moment quoy qu'il y eut danger de mort pour cest enfant ...

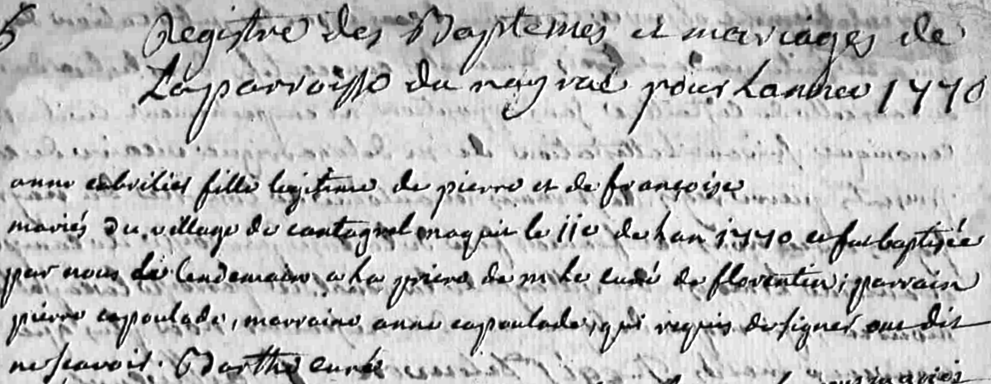

On trouve l'acte de baptême dans le registre paroissial du Nayrac (AD 12, 4 E 133-1) :

Plusieurs autres actes montrent le recours des habitants des quatre hameaux aux prêtres du Nayrac, "à la prière" ou "avec la permission" du curé de Florentin. Ainsi :

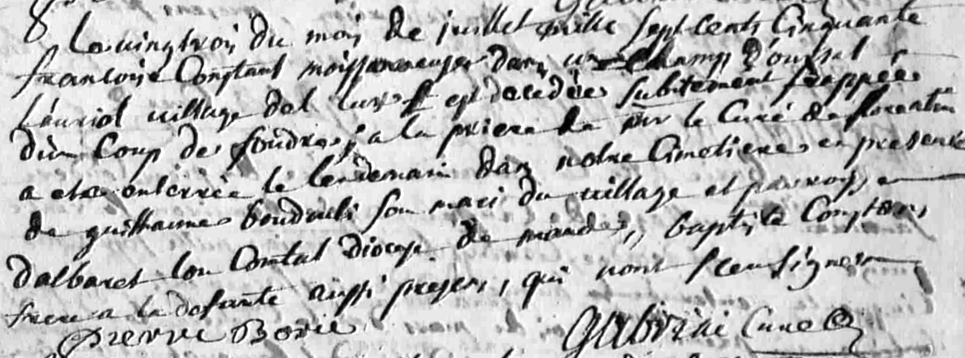

Sépulture de Françoise Constans, moissonneuse originaire d'Albaret (diocèse de Mende), frappée par la foudre dans un champ du Lus le 23 juillet 1750.

Sépulture de Françoise Constans, moissonneuse originaire d'Albaret (diocèse de Mende), frappée par la foudre dans un champ du Lus le 23 juillet 1750.

Les autres témoignages portent sur la difficulté à recevoir les secours spirituels des prêtres de Florentin pour les malades, en danger de mort, et le recours aux prêtres du Nayrac.

Ils y ajoutent un autre argument : les tombeaux des habitants de Cantagrel et de La Bessierette sont au cimetière du Nayrac. Il s'agit de la situation "vifs d'une paroisse et morts d'une autre" ou "paroisse des vivants et paroisse des morts" que j'ai évoquée pour d'autres cas dans mon Atlas du Rouergue (p. 43), alors que je n'avais pas identifié cet autre exemple.

Le registre paroissial du Nayrac confirme cette tradition, en particulier pour la famille Capoulade puis Cabrillier, surnommée Guerre :

Sépulture dans "le tombeau de la maison dudit Guerre" (AD 12, 4 E 133-1)

Sépulture dans "le tombeau de la maison dudit Guerre" (AD 12, 4 E 133-1)

Pour l'enquête, le commissaire convoque les prêtres concernés, le prieur et le curé de Florentin et le curé du Nayrac. Dans ces deux paroisses, la dîme était perçue par un prieur distinct du curé, à qui il versait une pension correspondant au quart de la dîme à Florentin, au tiers au Nayrac. Le prieur du Nayrac - le chapitre cathédral de Rodez - n'est pas concerné par la demande.

Le prieur de Florentin, Maître François Camboulas, prêtre de Rodez, donne sa réponse à l'huissier qui lui apporte l'exploit d'assignation à comparaître pour la visite :

"qu'il n'entend nullement s'opposer à la translation demandée par les habitants desdits villages, mais qu'il ne se croit pas obligé au payement du service auquel elle donnera lieu parce que le service du curé de Florentin diminuera d'autant, et que le sieur curé n'a perçu jusqu'ici le quart des fruits décimaux sur lesdits villages qu'à raison qu'il y faisoit, et qu'il consent que le quart passe au curé du Neyrac ...".

En d'autres termes, le prieur veut transférer le quart de la dîme des quatre hameaux qu'il donne au curé de Florentin au curé du Nayrac.

Qu'en pense le curé de Florentin ? Il répond par l'intermédiaire du procès-verbal de visite du commissaire :

qu'il ne prétend nullement s'opposer à ladite translation ; qu'il se réserve pourtant l'entière dotation de sa cure et que le payement du service auquel la translation donnera lieu retombera en entier sur le prieur décimateur de sa paroisse.

Auquel des deux ecclésiastiques l'évêque donnera-t-il raison ?

Au terme de la procédure, l'évêque ordonne le transfert des hameaux, le 22 mars 1785. Il octroie un honoraire de 130 livres - soit sept setiers de seigle, mesure de Rodez - au curé du Nayrac "à payer par qui de droit". Le montant correspond à la population des quatre hameaux relevée lors de l'enquête : 129 habitants. Mais la formule canonique ne règle pas le mode de payement de l'honoraire : sera-t-il pris sur la dîme ? aux dépens du prieur ou du curé de Florentin ? Nous n'avons pas la réponse ...

Par ce transfert de hameaux, l'évêque crée une nouvelle complexité dans la géographie paroissiale des lieux : il isole les hameaux de Moussés et de La Fabrie de leur paroisse de Florentin, car ils sont au-delà des quatre lieux transférés, et forment dorénavant une enclave, à moins que ...

Entre Florentin et La Capelle-Neuvéglise (1786)

Dans la foulée, en janvier 1786, les hameaux de Moussés et La Fabrie demandent à être désunis de Florentin. Curieusement, ils demandent à être réunis à La Capelle-Neuvéglise, plutôt qu'au Nayrac, alors que l'église Saint-Pierre de La Capelle est plus éloignée (1 heure environ, au lieu de 40 minutes pour le Nayrac et plus de deux heures pour aller à Florentin).

Ces deux hameaux sont assez différents des autres cas traités dans cet article, dans le sens où ils sont composés de quatre domaines, dont un seul propriétaire réside sur place, les trois autres étant exploités indirectement. L'un des propriétaires à Moussès est un membre éminent de la noblesse rouergate, Pierre-Antoine d'Izarn de Frayssinet, dont le château principal est dans la paroisse du Nayrac. On peut supposer que sa signature a eu du poids dans la procédure, qui exceptionnellement aboutit en 24 jours. Et c'est le sieur Pierre Ruols, bourgeois de la Fabrie, qui représente ses consorts lors de la visite et de l'enquête.

C'est à nouveau le prieur-curé d'Estaing qui est commis à l'enquête. Les quatre témoins interrogés sont des paysans de Cantagrel, Conquettes et Le Lus, qui semblent autant justifier a posteriori leur transfert de Florentin au Nayrac qu'argumenter en faveur de Moussès et La Fabrie. Ils rapportent différent cas de malades qui n'ont pu recevoir les sacrements du fait de la distance, des intempéries et du manque de témérité des prêtres de Florentin : "Le curé luy dit que si le temps continuoit à estre si mauvais de n'avoir pas à venir l'appeller".

Retenons le témoignage de Guillaume Bosc de Conquettes :

Archives départementales de l'Aveyron, 1 G 315, 1786

Archives départementales de l'Aveyron, 1 G 315, 1786

Dans cette procédure, le prieur de Florentin, Maître François Camboulas, ne s'exprime pas. Le curé donne son consentement. Le prieur-curé de la Capelle-Neuvéglise développe un argumentaire intéressant sur la question de son honoraire.

- Il conteste le nombre d'habitants relevé dans l'enquête : ils ne sont pas 21 mais 24, voire davantage. Chaque habitant valant 20 sous d'honoraire par an, le décompte exact est important.

- Il affirme qu'il n'a pas de vicaire statutaire, contrairement à ce que prétendent les requérants, sous-entendant qu'il y a assez de prêtres pour un petite paroisse. Il paye lui-même un prêtre secondaire du fait de sa santé. Or si la réunion a lieu, il sera obligé de prendre un vicaire, vu le nombre de paroissiens supplémentaires et la distance des hameaux, ce qui lui serait trop préjudiciable s'il n'a pas un honoraire adapté.

- Il précise la situation en termes de dîmes :

quoyque les habitans de Moussès et de La Fabrie ayent exposé dans leur requette que le prieur-curé de La Capelle perçoit la plus grande partie de leur dixme, la vérité est qu'il ne retire la dixme que de quelque coin ou lambeau des champs où passent les bornes de sa paroisse, ce qui ne fait jamais le quart, pas même certaines années la dixième partie de la dixme que paye les habitans ; (...) [il] ne demande pas autre chose que de percevoir la moitié de leur dixme ; d'ailleurs le peu de dixme qu'il retire de ces villages, sans cependant sortir des bornes de sa paroisse, est plus que compensée par la grande quantité de dixme que le prieur de Florentin retire sur le fonds de ses paroissiens (les deux paroisses confrontent ensemble dans toute leur longueur), entre autres sur le domaine de Neuve Eglise, qui est un domaine de six paires de bœufs, situé dans la paroisse de La Capelle, sur lequel cependant le prieur de Florentin perçoit une bonne partie de la dixme. (...) En outre, il est à observer qu'il n'est que co-décimateur d'une partie de sa paroisse, entre autres des villages des Bessades et Albusquiès, d'où il ne retire pas plus de la cinquième partie de la dixme, la principalle dixme appartenant aux décimateurs voisins.

Ces éléments sont confirmés par d'autres sources. En 1771, le curé répond à l'enquête (op. cit., p. 136) en ces termes :

Le prieur-curé d'Estaing prend la moitié de la dîme dans deux villages sans contribuer à aucune charge et sans d'autre titre que l'uzage. Il tire de ces deux villages environ 20 septiers bled seigle.

Le chanoine Grimaldi, dans son registre des bénéfices du diocèse de Rodez (op. cit., p. 375) confirme que le prieur d'Estaing lève la dîme sur deux villages de la paroisse. Mais il semble dire que les revenus de la dîme de La Capelle sont tout à fait confortables.

Le prieur-curé de La Capelle insiste donc sur le fait que son honoraire ne peut être réduit au peu de dîme qu'il perçoit des deux hameaux, qui ne sont pas sur le sol de son dîmaire.

Voyons comment sont formulées les conclusions du promoteur ecclésiastique (1 G 316) et l'ordonnance de transfert du 15 février 1786 (copie dans le registre 1 G 131, f° 131-134) :

Les premières, par ailleurs identiques à toutes les autres étudiées ici, ne mentionnent pas la question de l'honoraire ! et dans le copie de l'ordonnance épiscopale, le paragraphe à ce sujet a été ajouté en renvoi, puis raturé et barré ! On arrive cependant à déchiffrer que l'évêque attribuait un honoraire de 24 livres ou quatre setiers de seigle mesure de Rodez, "à payer par qui de droit". Pourquoi cette suppression ? Encore une question d'honoraire en suspens.

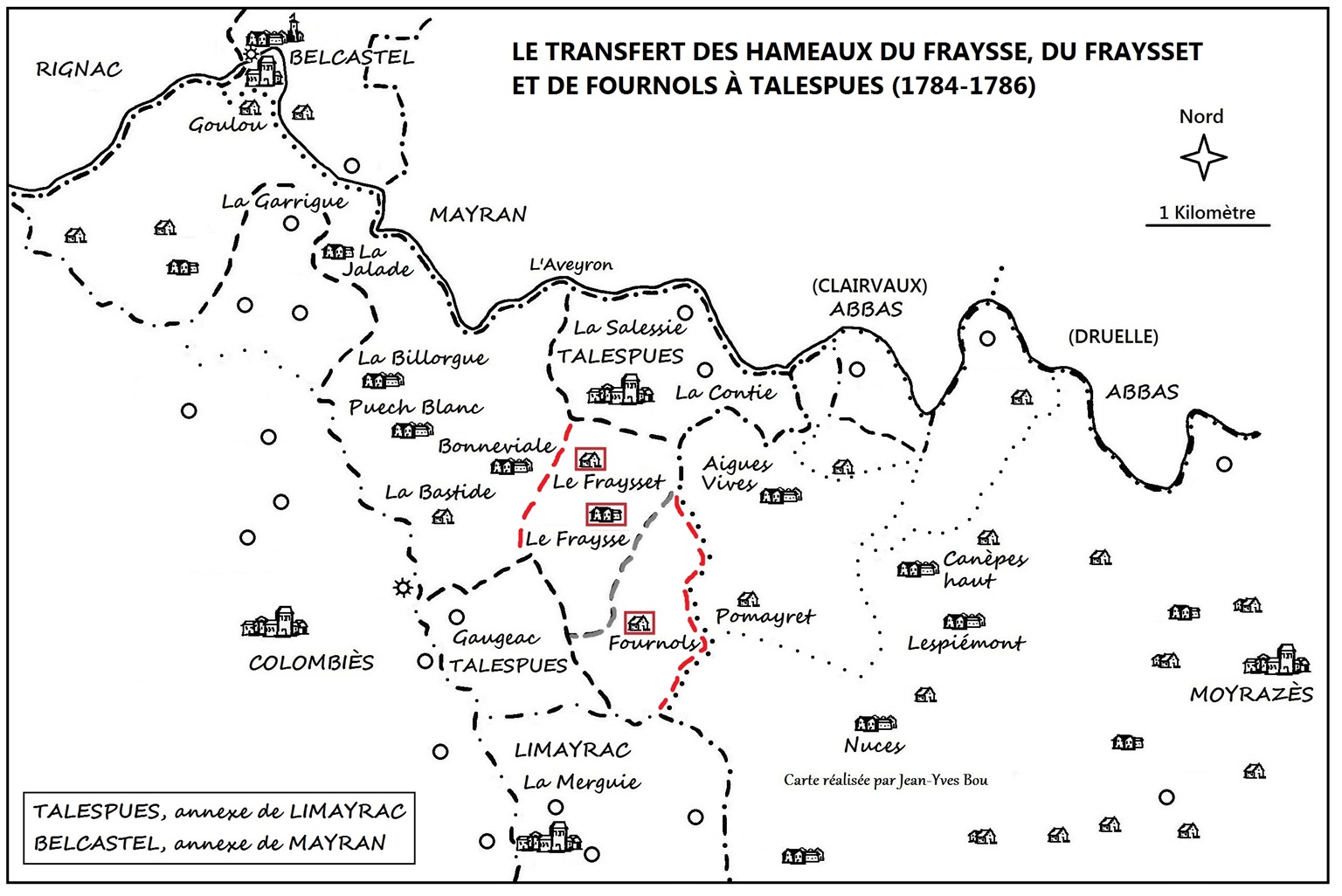

Rejoindre la paroisse annexe de Talespues

C'est aussi en 1784, le 12 septembre, que les habitants de trois hameaux se réunissent pour demander leur changement de paroisse à l'évêque de Rodez. Il s'agit des habitants de l'unique maison de Fournols, paroisse de Moyrazès, des quatre maisons du Fraysse et de la maison du Fraysset, paroisse de Belcastel, annexe de Mayran. Les premiers sont à deux heures de marche de leur église, par un chemin difficile coupé par un ruisseau capricieux. Les autres sont à près de deux heures, devant descendre la côte escarpée qui sépare leur plateau du rivage de l'Aveyron, et surtout la remonter, ce qui est particulièrement difficile en hiver, le versant étant orienté au nord-est. Ils souhaitent rejoindre la paroisse de Talespues, annexe de Limayrac, dont l'église est proche et accessible par des chemins sans difficulté.

La carte suggère la complexité des territoires sous l'Ancien Régime. Par exemple, le hameau de Gaugeac dépendait de la paroisse de Limayrac, mais était rattaché à l'annexe de Talespues - distances équivalentes - dont il formait une enclave au-delà du Fraysse de Belcastel. D'autres hameaux auraient pu demander leur transfert, comme La Bastide ou Bonneviale, dont les habitants étaient dans la même situation que ceux du Fraysse et du Fraysset. Les trois hameaux requérants, leurs voisins que je viens de citer et Talespues dépendaient alors de la seigneurie, juridiction et communauté d'habitants de Belcastel, y compris Fournols.

La carte suggère la complexité des territoires sous l'Ancien Régime. Par exemple, le hameau de Gaugeac dépendait de la paroisse de Limayrac, mais était rattaché à l'annexe de Talespues - distances équivalentes - dont il formait une enclave au-delà du Fraysse de Belcastel. D'autres hameaux auraient pu demander leur transfert, comme La Bastide ou Bonneviale, dont les habitants étaient dans la même situation que ceux du Fraysse et du Fraysset. Les trois hameaux requérants, leurs voisins que je viens de citer et Talespues dépendaient alors de la seigneurie, juridiction et communauté d'habitants de Belcastel, y compris Fournols.

L'évêque délègue l'enquête et la visite au curé de Colombiès, vicaire forain, et voisin. Celui-ci assigne les trois curés concernés, l'évêque en tant que prieur et décimateur de Moyrazès et le syndic du chapitre cathédral de Rodez, qui lève la dîme sur la paroisse de Mayran et son annexe Belcastel. Seul le curé de Moyrazès fournit une réponse officielle : il consent au transfert de Fournols, sans préjudice de ses droits.

L'enquête et la visite confirment les difficultés des chemins, et reprennent les autres arguments habituels : les vieillards, infirmes, femmes et enfants ne peuvent assister aux offices de leur paroisse, ces derniers faisant leur catéchisme et leur première communion à Talespues ; et il est difficile de recourir au vicaire de la paroisse pour les derniers sacrements.

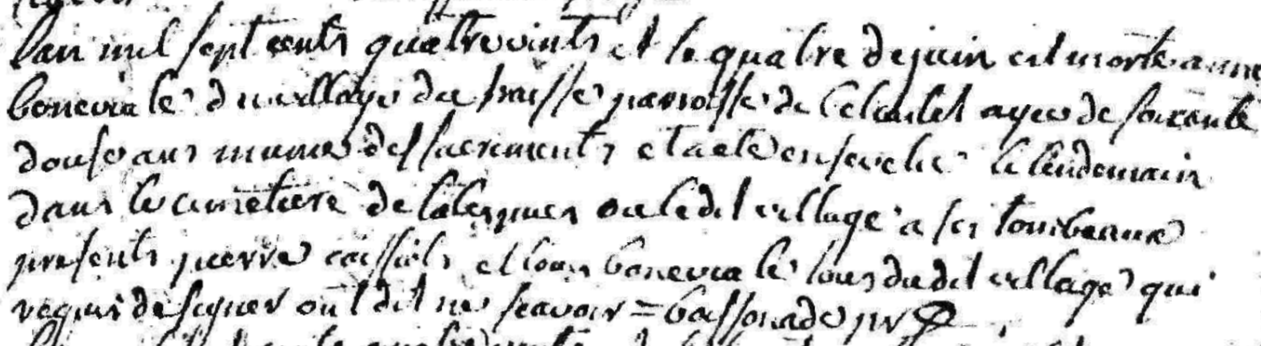

A ce propos, les témoins rapportent le cas d'Anne Boneviale du Fraysse, tombée malade dans la nuit, et morte avant que le vicaire de Belcastel ait eu le temps d'arriver. Son acte de sépulture est dans le registre de Limayrac (AD 12, 4 E 59-3) :

Vous avez bien lu : le curé écrit qu'elle a été enterrée "munie des sacrements". Il contredit tout particulièrement le quatrième témoin qui assure avoir été présent lors de l'agonie.

Vous avez bien lu : le curé écrit qu'elle a été enterrée "munie des sacrements". Il contredit tout particulièrement le quatrième témoin qui assure avoir été présent lors de l'agonie.

Mais on lit aussi qu'elle est enterrée "dans le cimetière de Talespues, où ledit village a ses tombeaux". En effet, les habitants du Fraysse étaient "vivants de Belcastel et morts de Talespues". Par contre, ceux du Fraysset, pourtant tout proches, avaient leur tombeau à Belcastel. Mais le premier témoin rapporte qu'il arrivait quelques fois à ces habitants de se faire enterrer à Talespues, et

qu'il falloit que les prêtres de Belcastel vinsent les sortir de leur territoire ce qui est très incommode pour les habitans desdits villages, attendu qu'il faut qu'ils appellent les prêtres des deux paroisses, qu'ils se trouvent à point nommé, ce qui est sujet à de très grands inconvénients.

Le commissaire est à peine plus clair au sujet des habitants du Fraysse :

nous avons trouvé de plus que les habitants del Fraisse sont morts de Talespues, et qu'ils y sont enterrés de tous les tems, sans que le curé de Mayran et Belcastel aye jamais réclamé, au contraire il est dans l'usage de venir sortir de son territoire lesdits corps morts, pour que les prêtres de Talespues les enterrent dans leur simetière".

Ces deux citations signifient que, en toutes circonstances, un prêtre de Belcastel - ou de Mayran - devait venir faire la levée du corps, et si la personne décédée devait être enterrée à Talespues, par tradition ou par dérogation, le prêtre accompagnait le corps jusqu'à la limite des deux paroisses, où il était relayé par un prêtre de Talespues - ou de Limayrac - jusqu'à l'église. Evidemment, un changement de paroisse épargnerait d'avoir à aller chercher le prêtre de Belcastel.

L'enquête évoque aussi la question des dîmaires, car un des arguments de la requête est que les habitants des hameaux ont la plupart de leurs biens dans le dîmaire de Talespues. En quelques sortes, ils contribuent davantage au financement de la paroisse de Talespues qu'à celui de leur propre paroisse. Ce fait est confirmé par trois des témoins, qui ajoutent que "le fougal", "le feu fougal" ou "la maison fougal" du Fraysset - la maison d'habitation - se trouve dans le dîmaire de Talespues. L'un d'eux ajoute :

qu'il avoit ouy dire aux ensiens que ensiennement Lou Fraysset étoit de la paroisse de Talespues, que un ensien habitant de cette maison s'étoit donné à Belcastel et que ce n'est que depuis cette époque qu'ils sont paroissiens de Belcastel.

On retrouve ici la question des origines supposées ou réelles de ces curiosités territoriales, évoquée dans l'article précédent sur Espinouzet.

C'est finalement le 3 février 1786 que le promoteur du diocèse rend ses conclusions, auxquelles se conforme l'ordonnance de l'évêque du 7 février. Le transfert est accordé, en précisant que les habitants seront dorénavant sous le régime spirituel du vicaire de Talespues, et sous la juridiction du prieur-curé de Limayrac. En effet, Talespues n'est qu'une paroisse annexe, sous l'autorité du curé de la paroisse matrice, à laquelle sont juridiquement réunis les hameaux.

Dans ce cas, il n'est pas question d'honoraires pour le vicaire de Talespues, peut-être justement parce que les habitants payent une partie de leurs dîmes au prieur-curé de Limayrac, duquel dépend logiquement le dîmaire de Talespues.

Mais l'état des bénéfices du diocèse de Rodez du chanoine Grimaldi mentionne (op. cit., p. 521-522) :

La paroisse [de Limayrac] comptait 250 habitants : on l'a augmentée de trois villages (...) ; il y a des oppositions.

Quelles oppositions ? Comment se sont-elles traduites dans la réalité ? C'est ce qu'il me reste à trouver ...

D'autres exemples, dans l'article suivant.

Commentaires